Was ist eine systemische Psychotherapie?

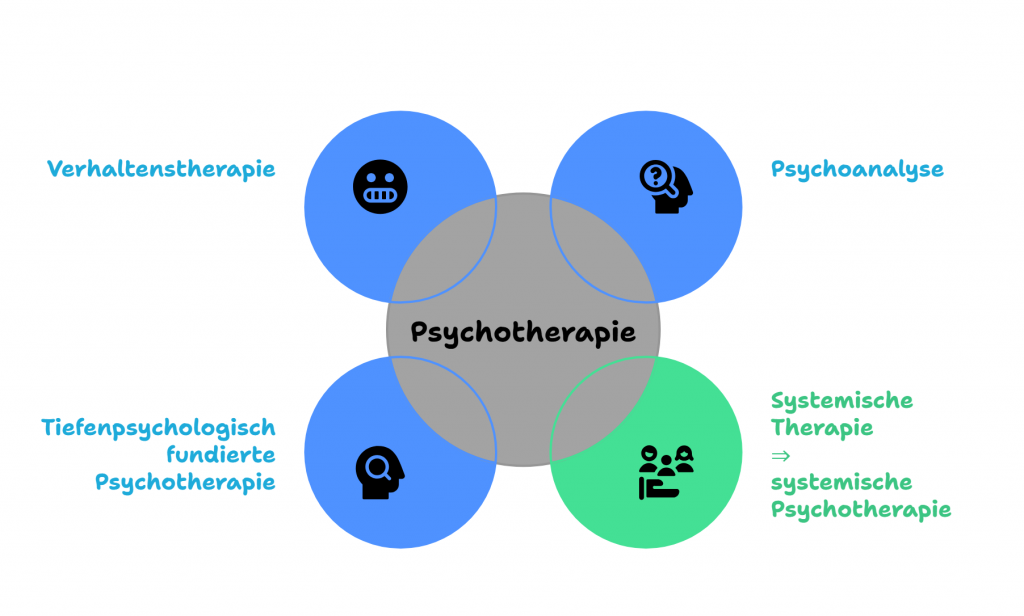

Von einer systemischen Psychotherapie spricht man, wenn die systemische Therapie gezielt zur Behandlung psychischer Erkrankungen eingesetzt wird und den gesetzlichen Anforderungen an einer Psychotherapie entspricht.

Sie ist damit eines der vier Richtlinienverfahren der Psychotherapie und wird demnach – unter bestimmten Voraussetzungen – von der Krankenkasse bezahlt.

Bei der systemischen Psychotherapie wird der Mensch als Teil seiner sozialen Systeme gesehen. Dazu gehören die Familie und Partnerschaft, aber auch der Freundeskreis, Arbeitsplatz etc. Im Grunde wird sein gesamtes soziales Umfeld betrachtet.

Im Gegensatz zu anderen Therapieformen ergründet die systemische Psychotherapie Probleme im Kontext der Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen den Beteiligten. Besonders bei komplexen Problemen, die mehrere Personen betreffen, bietet sie wirkungsvolle Lösungsansätze.

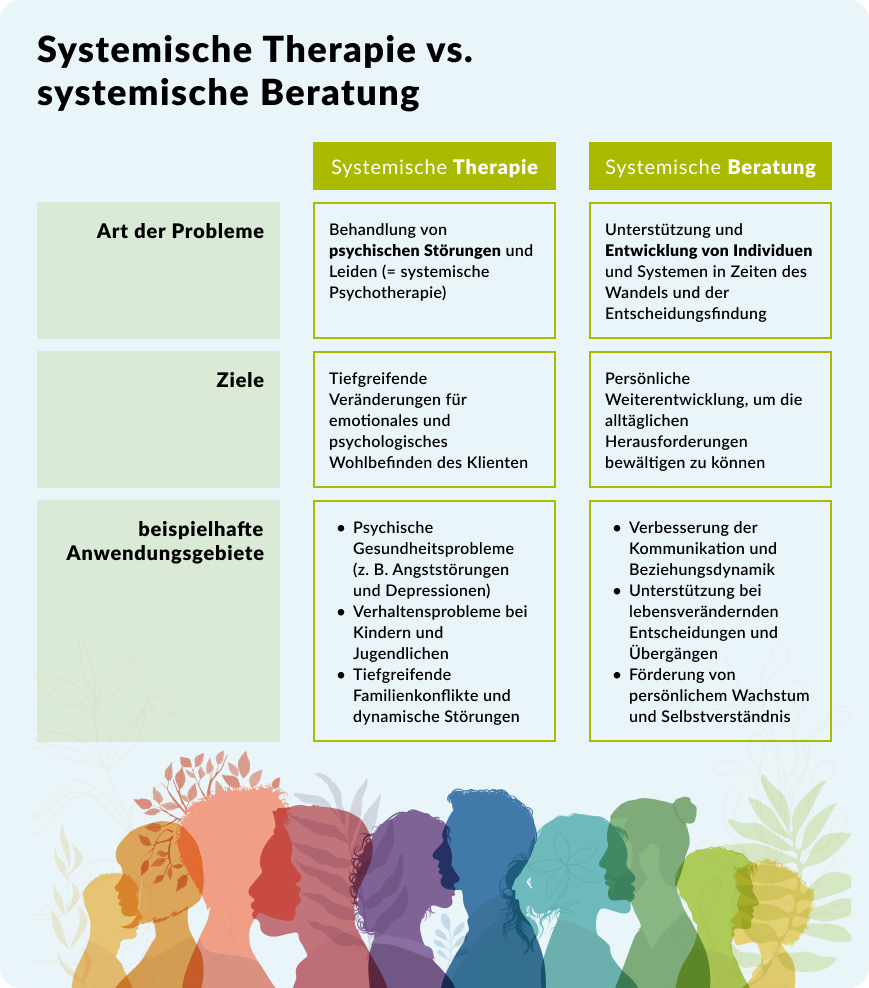

Unterschied zur systemischen Beratung

Die Hauptunterschiede zwischen systemischer Therapie und systemische Beratung liegen in der Tiefe und Schwere der behandelten Themen.

Während es in der systemischen Psychotherapie um tief verwurzelte psychische Störungen geht, zielt die systemische Beratung auf die Stärkung der Ressourcen und Fähigkeiten der Klienten ab, um mit Lebensherausforderungen besser umgehen zu können.

Wenn Sie mehr über die systemische Beratung erfahren möchten, dann schauen Sie sich gern unseren Ratgeber “Grundlagen der systemischen Beratung” an.

Historischer Hintergrund

Die systemische Psychotherapie entwickelte sich aus der Familientherapie, die in den 1950er-Jahren in den USA an Bedeutung gewann. Vorreiterin dafür war Virginia Satir und Helm Stierlin in Deutschland.

Sie erkannten, dass das Verhalten eines Menschen oft nur dann vollständig verstanden werden kann, wenn man auch seine Rolle und Position innerhalb seines sozialen Umfelds berücksichtigt.

Einen entscheidenden Entwicklungsschub erhielt die systemische Therapie durch die Forschungen des „Palo-Alto-Kreises“ in den 1950er- und 60er-Jahren. Im Zentrum stand die Analyse familiärer Kommunikationsmuster. Damit legten sie das Fundament für die systemische Kommunikationstheorie.

In den 1970er- und 80er-Jahren entwickelten verschiedene therapeutische Schulen (strukturell, strategisch, lösungsorientiert, narrativ) spezifische Konzepte und Interventionstechniken. Besonders prägend waren dabei Salvador Minuchin (Strukturelle Familientherapie), Milton Erickson (Hypnotherapie), Mara Selvini Palazzoli (Mailänder Schule), Steve de Shazer und Insoo Kim Berg (lösungsorientierte Kurztherapie) sowie Michael White und David Epston (narrative Therapie).

Diese Vielfalt ermöglichte eine breite methodische Basis, auf deren Grundlage sich die systemische Therapie zu einem eigenständigen Psychotherapieverfahren entwickeln konnte.

Ursprünglich lag der Fokus auf der Arbeit mit Familien, in denen psychische Probleme auftraten. Mit der Zeit wurde der Ansatz auf Paare, Gruppen und sogar Organisationen übertragen. Die Methoden wurden weiterentwickelt, und aus der reinen Familientherapie entstand ein eigenständiges, umfassendes therapeutisches Verfahren.

Heute ist die systemische Therapie als wissenschaftliches Psychotherapieverfahren bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen anerkannt und seit 2024 fester Bestandteil des Leistungskatalogs der Krankenkassen. Bereits 2008 wurde die systemische Therapie vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie als „wissenschaftlich anerkannt“ eingestuft; die sozialrechtliche Anerkennung für die Erwachsenenbehandlung folgte 2019 durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), für Kinder und Jugendliche im Jahr 2024.

Aus diesen historischen Wurzeln leiten sich bis heute die zentralen Grundannahmen ab, die die systemische Therapie bzw. Psychotherapie prägen.

Die Grundannahmen in der systemischen Psychotherapie

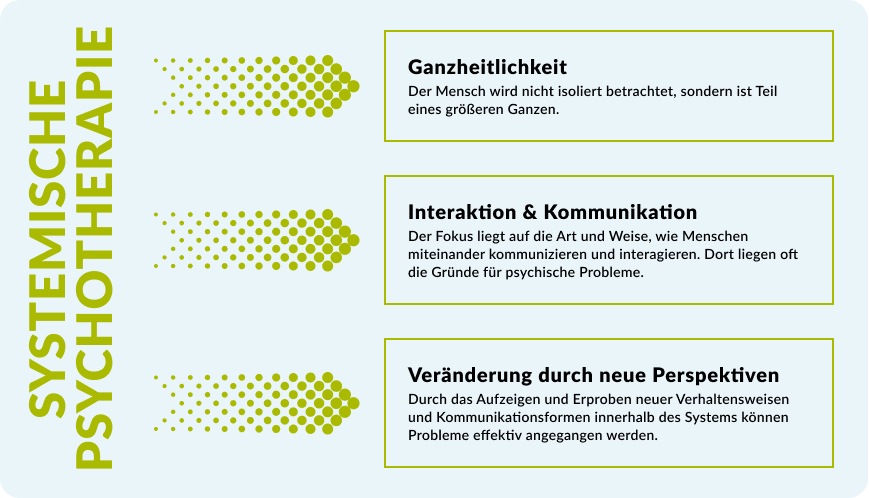

Die systemische Psychotherapie geht von der grundlegenden Annahme aus, dass der Mensch immer Teil eines sozialen Gefüges ist.

Probleme oder Symptome werden daher nicht als isolierte Störung innerhalb einer Person betrachtet, sondern als Ausdruck von Mustern und Wechselwirkungen, die zwischen ihr und ihrem Umfeld bestehen.

Ein Streit in der Partnerschaft, Spannungen am Arbeitsplatz oder unausgesprochene Erwartungen innerhalb der Familie haben demnach ebenso Einfluss auf das seelische Befinden wie individuelle Erfahrungen oder biologische Faktoren.

Prinzipien

Das Ziel der systemischen Psychotherapie ist es, Veränderungen in der Kommunikation und Interaktion innerhalb eines Systems zu fördern, um das Wohlbefinden jedes Einzelnen im System zu verbessern. Es ist vor allem ein kommunikativer, sinnstiftender Dialog, der sich auf mehrere Schlüsselkonzepte stützt:

Wie sich die systemische Therapie von anderen, konventionellen Therapieformen unterscheidet, lesen Sie in unserem Ratgeber “Grundlagen der systemischen Therapie”.

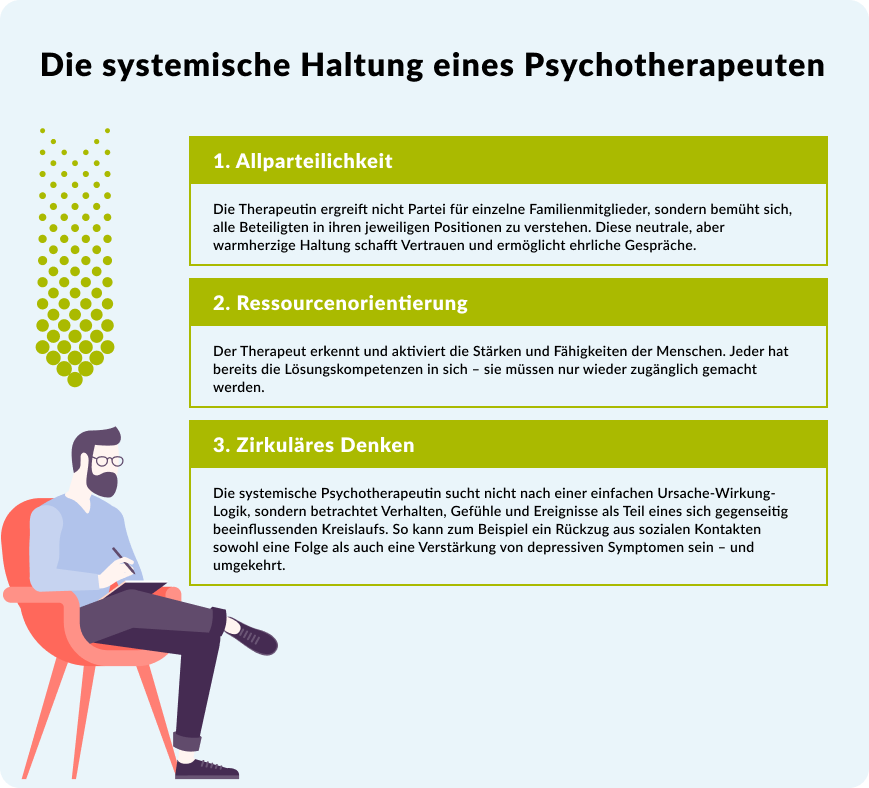

Die systemische Haltung der Psychotherapeutin

Methoden und Techniken der systemischen Psychotherapie

Die systemische Psychotherapie verfügt über ein vielfältiges Repertoire an Methoden. Dabei steht nicht die Behandlung von Störungen im Mittelpunkt, sondern die Erkundung von Möglichkeiten. Es geht also nicht vorrangig um das „Behandeln“ von Symptomen, sondern um die Entwicklung neuer Bedeutungsrahmen, Sichtweisen und Handlungsspielräume und darum, die Ressourcen der Betroffenen zu aktivieren. Sie sind meist dialogisch, interaktiv und häufig szenisch oder visualisierend.

Systemische Fragen zielen beispielsweise nicht nur darauf ab, bessere Lösungen für ein Problem zu entwickeln, sondern darauf, den Möglichkeitsraum der Betroffenen zu erweitern. Das verändert die therapeutische Haltung grundlegend: Die Klientinnen werden nicht auf ihre Rolle als „Patientinnen“ reduziert, sondern eingeladen, sich selbst neu zu erleben, zu entdecken und als aktiv wirksam zu erfahren.

Diese Haltung schafft nicht nur Respekt auf Augenhöhe, sondern unterstützt unmittelbar die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und persönlicher Autorenschaft. Der Therapieprozess wird so zu einem Prozess der gemeinsamen Erkundung und nicht zur Reparatur defizitärer Persönlichkeitsanteile.

Therapeuten geben keine Antworten vor, sondern stellen gezielte Erkundungsfragen, auf die es keine allgemeingültigen Antworten gibt – nur persönliche. Solche Fragen eröffnen Räume für Reflexion, Selbstbegegnung und Entwicklung. Wer sie beantwortet, übernimmt Verantwortung für das eigene Denken, Fühlen und Handeln – ein zentraler Schritt in Richtung innerer Autonomie.

In diesem Sinne ist systemische Psychotherapie nicht die Wiederholung klassischer Behandlungslogik, sondern eine Einladung zur individuellen Entwicklung.

In den folgenden Abschnitten erläutern wir vier häufig angewandte Methoden, die stets an die jeweilige Situation, das Anliegen und die beteiligten Personen angepasst werden. Es gibt jedoch noch viele weitere Techniken, die in der systemischen Psychotherapie eingesetzt werden.

Zirkuläre Fragen

Hierbei stellt die Therapeutin oder der Therapeut Fragen, die helfen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Anstatt direkt nach der eigenen Sicht zu fragen, könnte zum Beispiel die Frage lauten:

„Was glauben Sie, wie Ihre Schwester die Situation erlebt?“

Solche Perspektivwechsel können eingefahrene Denkmuster auflockern und gegenseitiges Verständnis fördern.

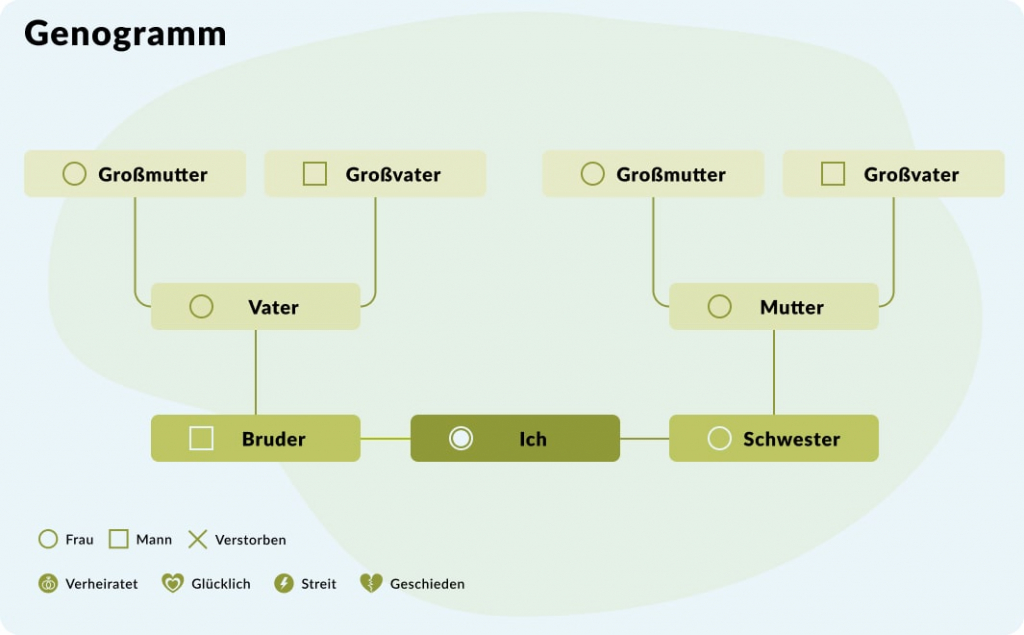

Genogrammarbeit

Dabei wird eine Art Familienstammbaum erstellt, in dem nicht nur Verwandtschaftsverhältnisse, sondern auch wichtige Ereignisse, Konflikte oder Bindungen verzeichnet werden. So lassen sich wiederkehrende Muster oder ungelöste Themen sichtbar machen, die möglicherweise bis in die Gegenwart wirken.

Systemaufstellungen

Hier werden Familienmitglieder oder auch wichtige Bezugspersonen im Raum symbolisch aufgestellt, um unbewusste Beziehungsstrukturen zu erkennen. Diese Methode ermöglicht neue Einsichten, muss aber auch kritisch reflektiert werden, um die Ergebnisse nicht als „absolute Wahrheit“ zu betrachten.

Reframing (= Umdeutung)

Diese Technik zielt darauf ab, die Perspektive eines Individuums auf ein Problem oder eine Situation zu verändern, indem ein neuer Interpretationsrahmen angeboten wird. Negative Wahrnehmungen werden dann in positivere Sichtweisen umgewandelt.

Beispiel: Die “Störrischkeit” und Respektlosigkeit eines 15-jährigen Jungen gegenüber seiner Mutter wird umgedeutet zu einer gesunden Autonomie- und Selbständigkeitsentwicklung. Dadurch sieht die Mutter ihr Kind und dessen Verhalten in einem neuen, weniger bedrohlichen Licht und bekommt neue Handlungsmöglichkeiten gezeigt.

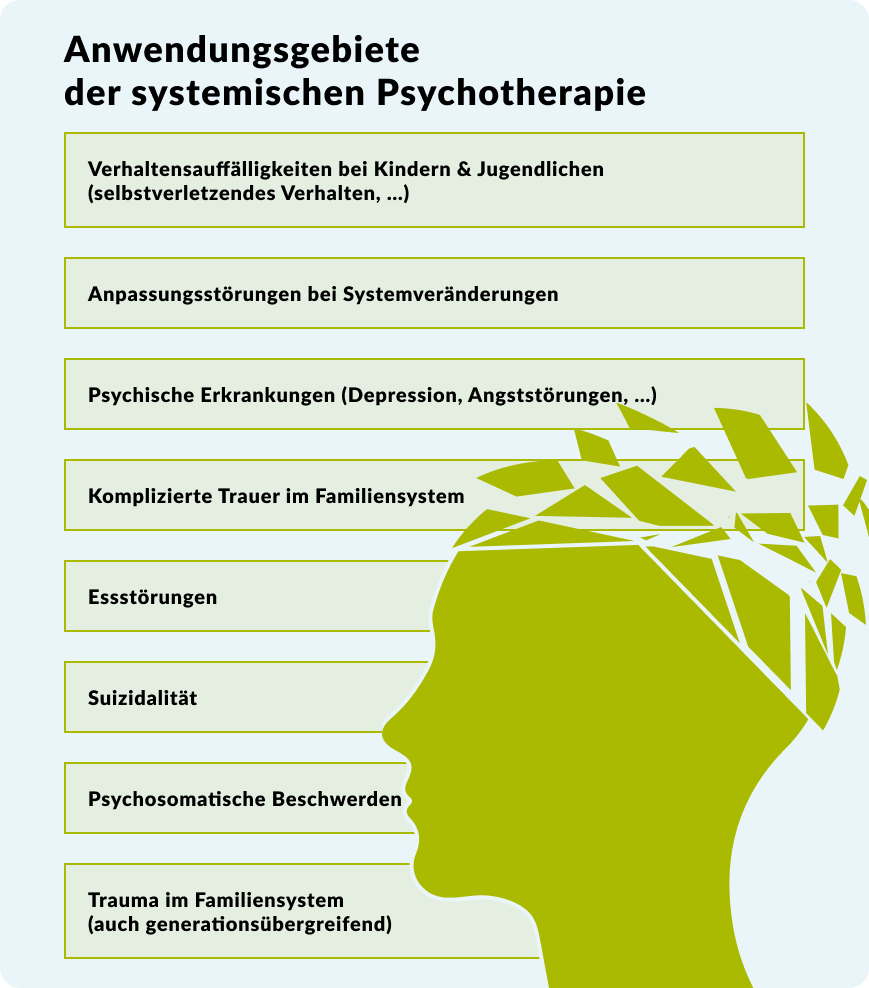

Anwendungsbereiche

Die systemische Psychotherapie kann bei einer breiten Palette von psychischen, emotionalen und zwischenmenschlichen Herausforderungen hilfreich sein. Ihre Wirksamkeit erstreckt sich auf verschiedene Bereiche, die beispielhaft in der folgenden Abbildung dargestellt werden:

Fallbeispiele

Fallbeispiel Nr. 1: Selbstverletzendes Verhalten bei einer Jugendlichen

Hintergrund:

Lena, 15 Jahre alt, zeigt seit einigen Monaten Schnitte am Unterarm. Ihre Eltern sind geschieden, und Lena lebt bei ihrer Mutter, hat aber auch regelmäßigen Kontakt zum Vater. Sie zieht sich zurück, spricht kaum noch mit der Familie und isoliert sich zunehmend.

Systemische Sicht:

Die systemische Psychotherapie betrachtet die familiären Beziehungen, insbesondere die Spannungen und Loyalitätskonflikte zwischen Lena, ihrer Mutter und ihrem Vater. Die Freundschaften und der soziale Kontext werden ebenfalls einbezogen, um zu verstehen, wie Lena ihr Verhalten in ihrem gesamten sozialen System ausdrückt.

Therapeutische Interventionen und Methoden

- Familiensitzungen zur Klärung von Konflikten und Loyalitätskonflikten

- Ressourcenorientierte Arbeit

- Stärkung der sozialen Netzwerke

- Systemische Aufstellungen

- Aufklärung zum Krankheitsbild

Verbesserung im Alltag nach der Therapie:

Nach der systemischen Psychotherapie hat sich die Kommunikation in der Familie deutlich verbessert. Lena fühlt sich zunehmend verstanden und weniger isoliert, was zu einer deutlichen Reduktion ihres selbstverletzenden Verhaltens führt. Die Eltern lernen, Konflikte konstruktiv anzugehen und ihre unterschiedlichen Erziehungsstile zu koordinieren. Lena kann ihre Gefühle offener ausdrücken und erhält mehr emotionale Unterstützung, sowohl zu Hause als auch im Freundeskreis. Dadurch gewinnt sie an Selbstwertgefühl und Lebensfreude.

Fallbeispiel Nr. 2: Essstörung bei einem Familienvater

Hintergrund:

Markus, 38 Jahre alt, war in seiner Kindheit übergewichtig. Im Laufe der Jahre nahm er stark ab und hielt sein Gewicht lange stabil. Mit der Geburt seines zweiten Kindes und der wachsenden Verantwortung als Familienvater hat er jedoch wieder Schwierigkeiten mit dem Gewicht bekommen. Er beginnt, strenge Diäten zu machen, zeigt kontrollierendes Essverhalten und leidet zunehmend unter einer Essstörung.

Systemische Sicht:

Die Therapie betrachtet Markus‘ Essstörung im Kontext seiner Familiengeschichte, seiner aktuellen Lebenssituation und der familiären Dynamik. Besonders relevant sind seine inneren Konflikte zwischen Kontrolle und Loslassen sowie die Erwartungen an seine Rolle als Vater und Partner. Auch die Herkunftsfamilie und das frühe Erleben von Gewicht und Körperbild werden einbezogen.

Therapeutische Interventionen und Methoden:

- Biografische Arbeit und Genogramm

- Systemische Familiengespräche

- Ressourcenaktivierung

- Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken

- Aufklärung zum Krankheitsbild “Essstörungen”

- Arbeit an der Rollenbalance

Verbesserung im Alltag nach der Therapie:

Markus gelingt es, sein Essverhalten bewusster wahrzunehmen und besser mit Stress und den Anforderungen des Familienlebens umzugehen. Durch die veränderten Kommunikationsmuster mit seiner Partnerin und den Kindern ist die familiäre Atmosphäre entspannter und unterstützender. Markus hat gelernt, realistischere Erwartungen an sich selbst zu stellen und sich selbst mit mehr Nachsicht zu begegnen. Insgesamt erlebt die Familie mehr Harmonie und Freude im gemeinsamen Alltag, und Markus fühlt sich als aktiver, präsenter Vater gestärkt.

Fallbeispiel Nr. 3: Komplizierte Trauer im Familiensystem

Hintergrund:

Die fünfköpfige Familie Schneider besteht aus den Eltern, dem 21-jährigen ältesten Sohn, dem 18-jährigen mittleren Sohn und der 11-jährigen Tochter. Der 18-jährige Sohn verunglückt bei einem Autounfall, was die Familie in eine schwere Krise stürzt. Die Mutter greift zunehmend zum Alkohol, um mit ihrer Trauer und Schuldgefühlen umzugehen. Der 21-jährige Bruder zieht sich zurück, zeigt Anzeichen einer Depression und denkt sogar über Suizid nach. Die 11-jährige Tochter fühlt sich alleine, da sie ihre Trauer nicht ausdrücken kann und von den Erwachsenen wenig emotionale Unterstützung erfährt. Der Vater ist mit seiner Trauer überfordert.

Systemische Sicht:

Die systemische Therapie nimmt das Familiensystem in den Fokus und untersucht, wie sich die Trauer und der Verlust unterschiedlich auf die einzelnen Mitglieder auswirken und die familiären Rollen verändern. Insbesondere werden dysfunktionale Bewältigungsmechanismen (Alkohol der Mutter, Rückzug und Suizidgedanken des Sohnes) sichtbar gemacht und bearbeitet. Ziel ist es, die Kommunikation zu öffnen, verborgene Gefühle zugänglich zu machen und das System zu stabilisieren.

Therapeutische Interventionen und Methoden:

- Krisenintervention und Sicherheit für die Mutter und den Sohn

- Familiengespräche

- Einzeltherapie für Mutter und Sohn

- Entwicklung von gemeinsamen Trauerritualen

- Genogramm und Familienaufstellung

- Informationen zu Trauerreaktionen, Suizidalität und Suchterkrankungen, um Verständnis und Handlungsfähigkeit zu fördern.

- Stärkung der familiären Ressourcen

Verbesserung im Alltag nach der Therapie:

Nach der systemischen Psychotherapie haben sich die Lebensumstände der Familie Schneider spürbar verbessert: Die Mutter hat begonnen, ihren Alkoholkonsum zu reduzieren und sucht Unterstützung, was die familiäre Atmosphäre entlastet. Der 21-jährige Bruder erhält individuelle Hilfe, fühlt sich gehört und beginnt, wieder am Familienleben teilzunehmen, wobei seine Suizidgedanken deutlich zurückgegangen sind. Die 11-jährige Tochter erlebt mehr emotionale Nähe und Unterstützung, wodurch ihre Einsamkeit abnimmt. Insgesamt konnte die Familie lernen, ihre Trauer gemeinsam zu tragen und offener miteinander umzugehen. Das stärkt die familiären Bindungen und macht den Alltag wieder lebbarer.

Ablauf einer systemischen Psychotherapie

Der Prozess einer systemischen Psychotherapie wird auf den spezifischen Kontext und den Bedürfnissen der beteiligten Personen individuell abgestimmt. Dennoch gibt es allgemeine Phasen, die in den meisten systemischen Therapieprozessen erkennbar sind.

In unserem Ratgeber “Grundlagen der systemischen Therapie” erfahren Sie weitere Details zu den einzelnen Phasen eines Therapieprozesses.

Dauer

Die Dauer einer systemischen Psychotherapie ist immer individuell und hängt sowohl von der Komplexität der Themen als auch vom Veränderungsprozess ab.

Die Sitzungen finden meist im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus statt. Eine Einheit dauert in der Regel zwischen 50 und 90 Minuten. Manche Themen lassen sich bereits nach zehn bis zwölf Sitzungen bearbeiten, andere benötigen einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten bis zu zwei Jahren.

Kostenübernahme

Verfügt der systemische Psychotherapeut über eine Kassenzulassung, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Behandlung bei vorliegender Diagnose einer psychischen Störung. Bei Therapeuten ohne Kassenzulassung ist in der Regel Selbstzahlung erforderlich.

Tipp: So finden Sie den richtigen Therapeuten

Damit der Therapieprozess so effektiv und unterstützend wie möglich gestaltet werden kann, sollte die Wahl des systemischen Psychotherapeuten gut getroffen werden. In unserem Ratgeber “Grundlagen der systemischen Therapie” erfahren Sie, welche Eigenschaften ein guter Therapeut mit sich bringen sollte, damit eine konstruktive Zusammenarbeit möglich ist.

Wie werde ich systemischer Psychotherapeut?

Rechtliche Rahmenbedingungen

- Nach dem Psychotherapeutengesetz (PsychThG) dürfen ausschließlich approbierte Psychotherapeut*innen (psychologische und ärztliche) die geschützte Berufsbezeichnung “Psychotherapeut” oder “Psychotherapeutin” führen. Auch Bezeichnungen wie “Fachtherapeut/in Psychotherapie” sind geschützt.

- Nach dem Heilpraktikergesetz (HPG) kann jedoch eine Erlaubnis erteilt werden, Heilkunde auf dem Gebiet der Psychotherapie auszuüben. Wer diese Erlaubnis hat (z. B. als Heilpraktiker für Psychotherapie), darf psychotherapeutisch arbeiten, jedoch nicht den Titel “Psychotherapeut” führen.

Wichtig zu beachten:

- Der Begriff „Psychotherapie“ an sich ist rechtlich nicht geschützt. Allerdings darf er nicht in einem irreführenden Kontext verwendet werden, etwa wenn suggeriert wird, man sei approbierter Psychotherapeut.

- Werbung oder Berufsbezeichnungen dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass es sich um eine staatlich anerkannte, approbierte Psychotherapie-Ausbildung handelt, wenn das nicht der Fall ist. Andernfalls drohen rechtliche Konsequenzen (z. B. Abmahnungen).

Der systemische Psychotherapeut mit Approbation

Wenn Sie Psychologe mit Master oder Diplom sind, absolvieren Sie eine systemische Zusatzausbildung und legen danach die staatliche Prüfung ab. Sie können sich dann als “Psychologischer Psychotherapeut” mit Schwerpunkt Systemische Therapie bezeichnen.

Wenn Sie Mediziner mit der Fachrichtung Psychiatrie sind, absolvieren Sie ebenfalls eine systemische Zusatzausbildung. Nachdem Sie die staatliche Prüfung abgelegt haben, können Sie dann als “Ärztlicher Psychotherapeut”mit Schwerpunkt Systemische Therapie arbeiten.

Der systemische Therapeut ohne Approbation

Die Systemische Therapie ist seit einigen Jahren ein von den Krankenkassen anerkanntes Psychotherapieverfahren, wenn es von approbierten Psychotherapeut*innen im Rahmen ihrer staatlich geregelten Ausbildung oder Zusatzqualifikation angeboten wird.

Wer jedoch ohne Approbation tätig ist, sollte die Begriffe sorgfältig wählen:

- Ist jemand ohne Approbation tätig, darf er sich nicht “Psychotherapeut” nennen, sondern lediglich Therapeut. Zulässig sind auch Bezeichnungen wie “systemische Beratung”, “systemische Verfahren” oder “systemische Behandlung nach Heilpraktikerrecht”.

- Der Begriff “systemischer Psychotherapie” darf in diesem Zusammenhang nicht so verwendet werden, dass der Eindruck entsteht, es handle sich um eine staatlich anerkannte psychotherapeutische Behandlung oder Ausbildung.

Für unsere 3-jährige Ausbildung zum systemischen psychologischen Therapeuten gilt daher:

- Sie basiert auf der “Heilerlaubnis nach dem HPG” und stellt keine approbierte Ausbildung dar.

- Wir sprechen bewusst von “systemischer Therapie”, “systemischen Verfahren” oder “systemischer Behandlung”, um Transparenz zu schaffen.

- Unsere Weiterbildung qualifiziert nicht zur Approbation, sondern eröffnet die Möglichkeit, im Rahmen der Heilerlaubnis psychotherapeutisch tätig zu sein.

Ausbildungsinhalte und berufliche Möglichkeiten

Die Ausbildungen am HISL zeichnen sich durch ihren hohen Praxisanteil aus. Sie sind berufsbegleitend organisiert und ermöglichen es, das Erlernte direkt in der eigenen Berufspraxis anzuwenden. Dies schafft eine ideale Kombination aus Theorie und Praxis.

Die Inhalte umfassen unter anderem:

- Grundlagen des systemischen Denkens und Handelns

- Dynamik und Verlauf von Beratungs- und Therapieprozessen

- Lösungs- und Ressourcenorientierung in der Beratung/Therapie

- Psychologische und soziale Grundlagen

- Einführung in weitere beraterische und therapeutischen Methoden und Ansätze

Die beruflichen Möglichkeiten sind vielfältig:

- Selbstständige Praxis als Berater oder Therapeut

- Anstellung in Beratungsstellen, Jugendhilfe oder Familienberatung

- Tätigkeit in Kliniken, Reha-Einrichtungen oder sozialen Diensten

- Coaching und Supervision in Unternehmen

- Weiterbildung und Lehrtätigkeit

Zielgruppen der Ausbildung

Unsere Weiterbildung vermittelt umfangreiche professionelle Fähigkeiten für

- Menschen aus psychologischen, sozialen, heilenden und helfenden Berufen

- Menschen, die in Organisationen und Firmen mit Führungs- und/oder Projektaufgaben betraut sind.

- Quereinsteiger aus anderen Berufen mit Erfahrungen in den o. g. Arbeitsfeldern

- Berater oder Helfer, die ihre beraterische Tätigkeit im selbständigen Rahmen oder institutionellen Kontext durchführen bzw. in enger Verbindung mit Institutionen / Firmen arbeiten, z. B. Kindergärten, Schulen, Beratungsstellen, Kirchen, Kliniken, Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe.

- Menschen, die Interesse an einer systemisch breit fundierten Selbstständigkeit in eigener Praxis haben

Gehalt

Das Gehalt eines systemischen Psychotherapeuten kann je nach Erfahrung, Arbeitsort und Branche variieren. Generell haben systemische Therapeuten, die sich auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert haben, höhere Verdienstmöglichkeiten.

Ein systemischer Psychotherapeut mit einer 40-Stunden-Woche verdient je nach Bundesland und Unternehmen ca. 3.500 bis 6.000 Euro brutto pro Monat.

* Wir bemühen uns um eine genderbewusste Sprache. Es ist uns ein Herzensanliegen und eine Selbstverständlichkeit, die Gleichstellung und Gleichwertigkeit aller Menschen jenseits ihres Geschlechtes zu achten und zu würdigen. Eine gendergerechte Sprache fördert die dafür wichtige Bewusstseinsbildung. Gleichzeitig ist uns eine nicht umständliche und verständliche Sprache wichtig. Deshalb nehmen wir uns im Dienste einer guten Lesbarkeit die Freiheit, mal generisch maskuline Bezeichnungsformen und mal generisch feminine Bezeichnungsformen zu verwenden, ohne eine zwanghafte Disziplin und ohne „demr Leserin“ Stolperkonstruktionen zuzumuten.