Was ist ein Coaching?

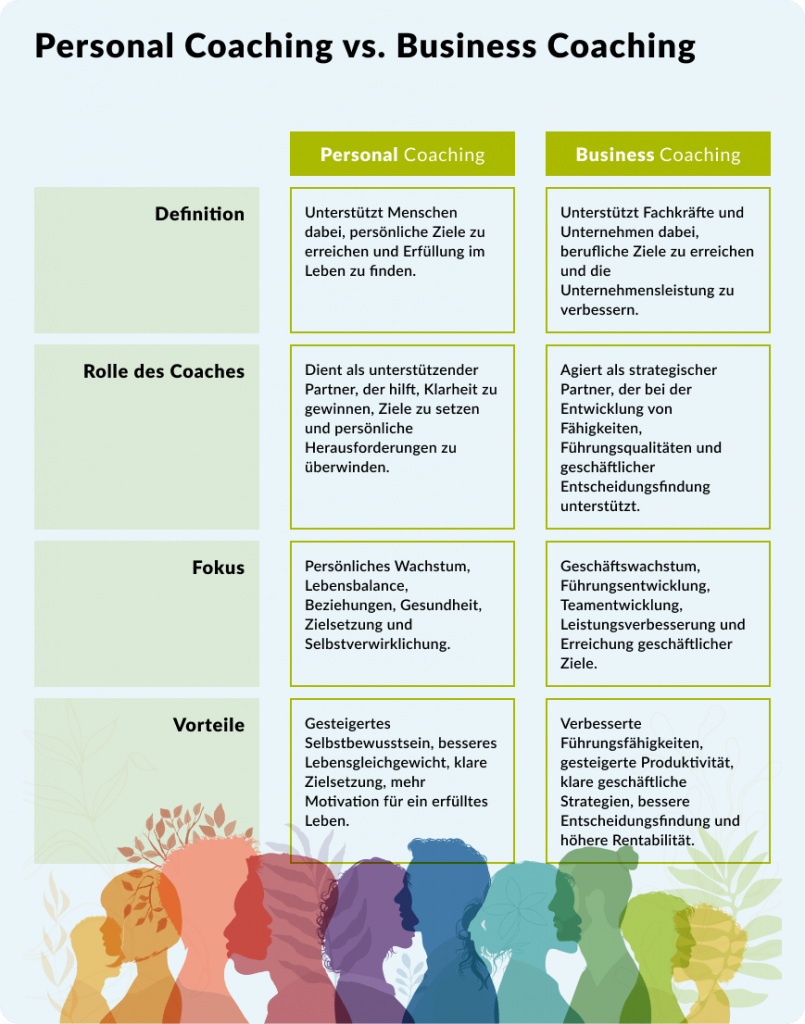

Coaching bezeichnet einen zielorientierten, lösungsfokussierten Prozess, bei dem eine fachlich kompetente Person (der Coach) einen Klienten bei der Erreichung selbstgewählter persönlicher oder beruflicher Ziele unterstützt – ohne dabei inhaltlich konkrete Lösungen vorzugeben. Je nach Ziel unterscheidet man zwischen Business Coaching und Personal Coaching.

Beim Coaching steht die Förderung der Selbstreflexion und Eigenverantwortung des Klienten klar im Vordergrund.

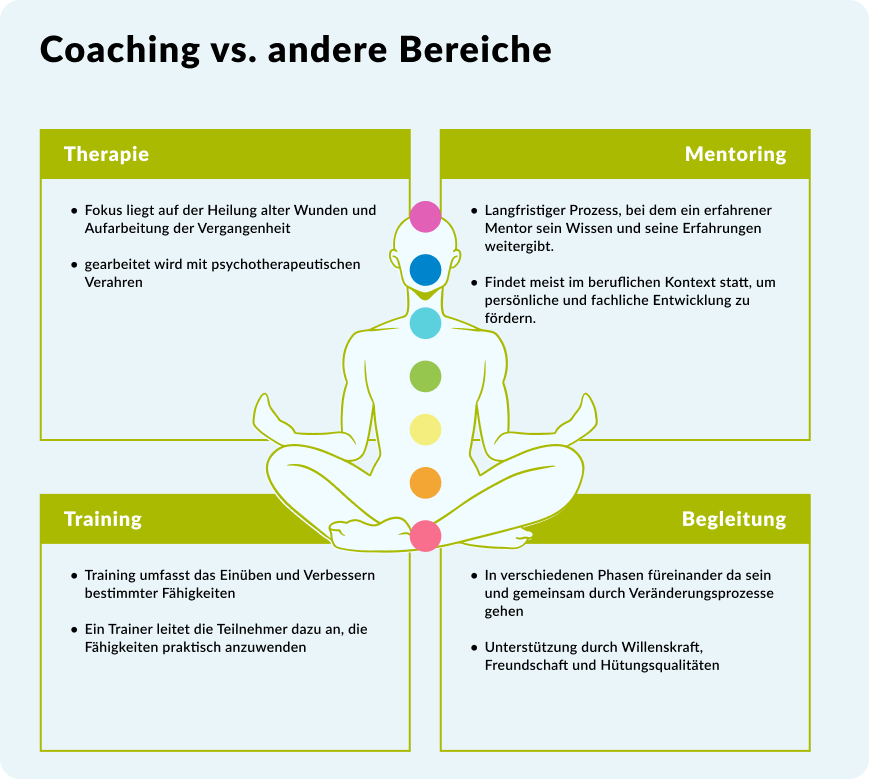

Coaching vs. andere Bereiche

Das Coaching grenzt sich nicht nur von der Beratung ab, sondern auch noch von anderen Bereichen, wie die folgende Darstellung zeigt:

Was ist das Besondere am systemischen Coaching?

Definition

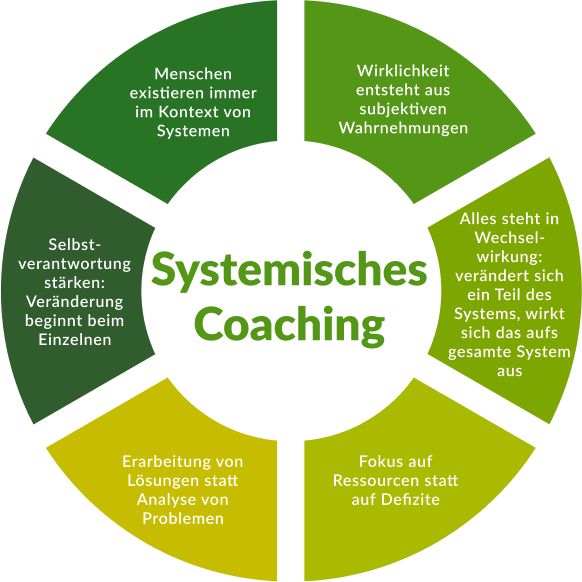

Systemisches Coaching bezeichnet einen professionellen Begleitungsprozess, der auf den Grundlagen einer systemischen Haltung mit entsprechenden systemischen Interventionen aufbaut. Im Mittelpunkt steht dabei die Überzeugung, dass Menschen stets Teil verschiedener sozialer und organisationaler Systeme sind und dass Veränderungen immer im Kontext dieser Systeme betrachtet werden müssen.

Grundannahmen des systemischen Denkens:

Ursprung

Der Ursprung des systemischen Ansatzes bzw. Denkens liegt in der Familientherapie der 1950er und 1960er Jahre, als Therapeuten begannen, nicht mehr nur die Individuen, sondern deren ganzes System (Freunde, Familie, Arbeit, …) in den Blick zu nehmen. In den 1980er und 1990er Jahren wurden diese systemischen Ansätze schließlich für das Coaching adaptiert.

Ein systemischer Coach arbeitet daher immer mit dem Bewusstsein, dass sein Klient in einem komplexen Netz von Beziehungen, Rollen und Erwartungen agiert – und dass nachhaltige Veränderung nur unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge möglich ist.

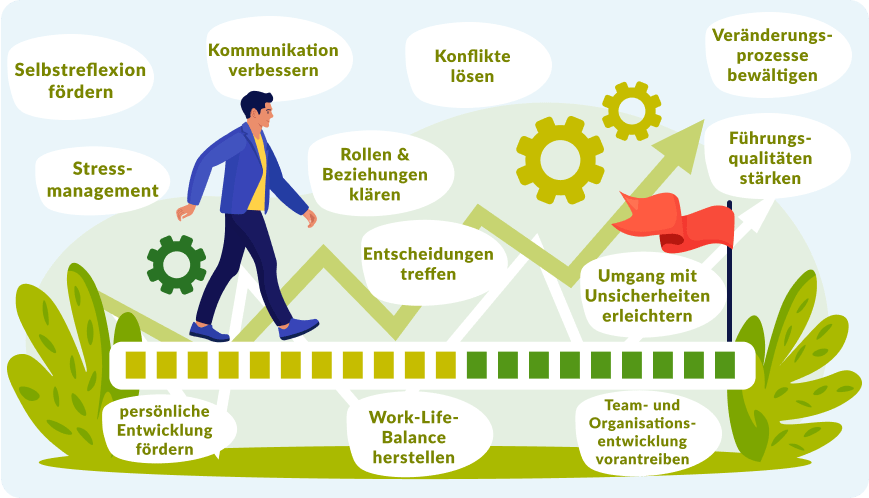

Typische Ziele eines systemischen Coachings

Ein systemischer Coach unterstützt seine Klienten bei vielfältigen Anliegen, die häufig mit folgenden Zielsetzungen verbunden sind:

Indem der systemische Coach gemeinsam mit dem Klienten das gesamte relevante System betrachtet, werden Lösungen entwickelt, die tragfähig sind und zu echtem Wachstum führen können. Der besondere Wert des systemischen Coachings liegt darin, dass es statt oberflächliche “Quick Fixes” tiefgreifende und nachhaltige Veränderungen ermöglicht.

Relevanz

Das systemische Coaching hat in den letzten Jahren besonders an Bedeutung gewonnen. In Zeiten von beschleunigtem Wandel, zunehmender Digitalisierung und sich verändernden Arbeitsanforderungen benötigen immer mehr Menschen Unterstützung, um nicht nur punktuelle Lösungen zu finden, sondern nachhaltige Veränderungen zu erreichen.

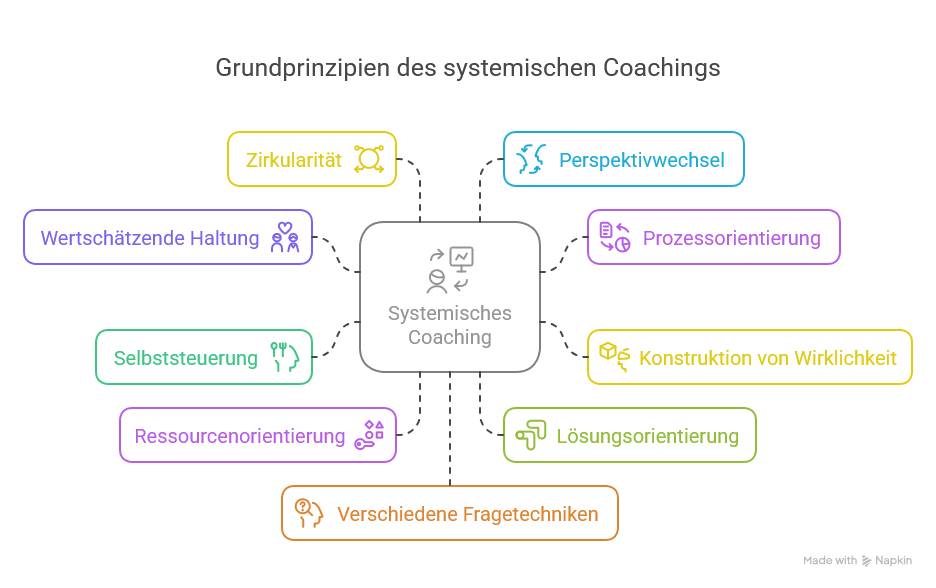

Die Grundprinzipien des systemischen Coachings

Das systemische Coaching unterscheidet sich durch seine spezifischen Grundprinzipien von anderen Coaching-Formen. Diese Prinzipien prägen sowohl die Arbeitsweise des Coaches als auch seine grundlegende Haltung gegenüber dem Klienten und dessen Anliegen.

Wertschätzende Haltung und Prozessorientierung

- Grundlegende Wertschätzung: Der systemische Coach begegnet seinem Klienten mit aufrichtigem Respekt und der Überzeugung, dass jeder Mensch über wertvolle Ressourcen verfügt.

- Allparteilichkeit: Der Coach nimmt eine Position ein, die es ihm ermöglicht, verschiedene Perspektiven zu verstehen und zu würdigen, ohne Partei zu ergreifen. Dies ist besonders wichtig bei Themen, die verschiedene Systemelemente (z.B. Teamkonflikte) betreffen.

- Prozessorientierung: Der systemische Coach begleitet einen offenen Prozess. Der Weg und die dabei gemachten Erkenntnisse sind ebenso wichtig wie das Ergebnis selbst.

- Passung / Anschlussfähigkeit: Der Coach passt seine Methoden, sein Tempo und seine Interventionen flexibel an die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, den Kontext und die Interessen des Klienten an.

Konstruktion von Wirklichkeit und Selbststeuerung

- Konstruktivistische Grundannahme: Jeder Mensch erschafft seine eigene Wirklichkeit durch Interpretation und Bedeutungszuschreibung. Es gibt nicht die eine objektive Realität, sondern verschiedene subjektive Wirklichkeitskonstruktionen.

- Autopoiese (Selbststeuerung): Systeme – ob Menschen oder Organisationen – regulieren sich grundsätzlich selbst und können von außen nur angeregt, nicht aber direkt gesteuert werden. Der Coach respektiert die Autonomie des Klienten und versteht sich als Impulsgeber.

- Vom Problem zur Lösung: Probleme werden nicht als zu beseitigende Störungen betrachtet, sondern als Informationsquelle über das System und als Ausgangspunkt für Wachstum und Veränderung.

Ressourcen- und Lösungsorientierung

- Fokus auf Stärken statt Schwächen: Der systemische Coach richtet den Blick bewusst auf die Potenziale, Fähigkeiten und erfolgreichen Strategien des Klienten. Die Frage lautet nicht: “Was läuft falsch?”, sondern: “Was funktioniert bereits, und wie können wir darauf aufbauen?”

- Zukunfts- statt Vergangenheitsorientierung: Anstatt ausführlich in der Problemgeschichte zu verweilen, wird der Blick auf wünschenswerte zukünftige Zustände gerichtet. Techniken wie die “Wunderfrage” (“Angenommen, das Problem wäre über Nacht verschwunden – woran würden Sie das morgen früh erkennen?”) unterstützen diese Perspektive.

- Kleine Schritte, große Wirkung: Systemisches Coaching geht davon aus, dass manchmal kleine Veränderungen an einer Stelle des Systems große Wirkungen im Gesamtsystem entfalten können. Diese “Hebelwirkung” gezielt zu nutzen, ist ein wesentliches Element des Ansatzes.

Zirkularität und Perspektivwechsel

- Kreisförmiges Denken: Im Gegensatz zum linearen Ursache-Wirkungs-Denken (“A führt zu B”) betrachtet der systemische Ansatz kreisförmige Wechselwirkungen (“A beeinflusst B, was wiederum auf A zurückwirkt”).

- Bewusster Perspektivwechsel: Der Klient wird ermutigt, eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten – aus der Sicht anderer Beteiligter, aus der Außenperspektive oder aus einem zeitlichen Abstand heraus.

- Mehrperspektivität: Es gibt keine “richtige” Sichtweise, sondern verschiedene gleichwertige Perspektiven. Die Mehrperspektivität ermöglicht es, neue Handlungsoptionen zu entwickeln.

Methoden wie das “leere Stuhl-Gespräch”, bei dem der Klient in einen Dialog mit verschiedenen Positionen oder Personen tritt, oder die Arbeit mit Systemaufstellungen sind Beispiele für die Umsetzung dieses Prinzips.

Fragen statt Ratschläge: Die Kraft systemischer Fragetechniken

- Zirkuläre Fragen:

z. B. : “Was glauben Sie, würde Ihr Vorgesetzter sagen, wenn ich ihn fragen würde, wie er Ihre Situation einschätzt?” oder “Wenn Ihr Team hier wäre – wer wäre am meisten überrascht über das, was Sie gerade beschrieben haben?” - Hypothetische Fragen:

z. B.: “Angenommen, Sie hätten alle Ressourcen zur Verfügung – was würden Sie tun?” oder “Was wäre, wenn dieses Problem einen verborgenen Nutzen hätte?” - Skalierungsfragen:

z. B.: “Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie dieses Ziel erreichen können?” - Unterschiedsfragen:

z.B.: “Was ist heute anders als beim letzten Mal, als Sie in einer ähnlichen Situation waren?”

Durch geschickte Fragen werden die eigenen Erkenntnisprozesse des Klienten angeregt. Der systemische Coach wird zum “Fragearchitekten”, der durch seine Interventionen neue Denk- und Handlungsräume eröffnet.

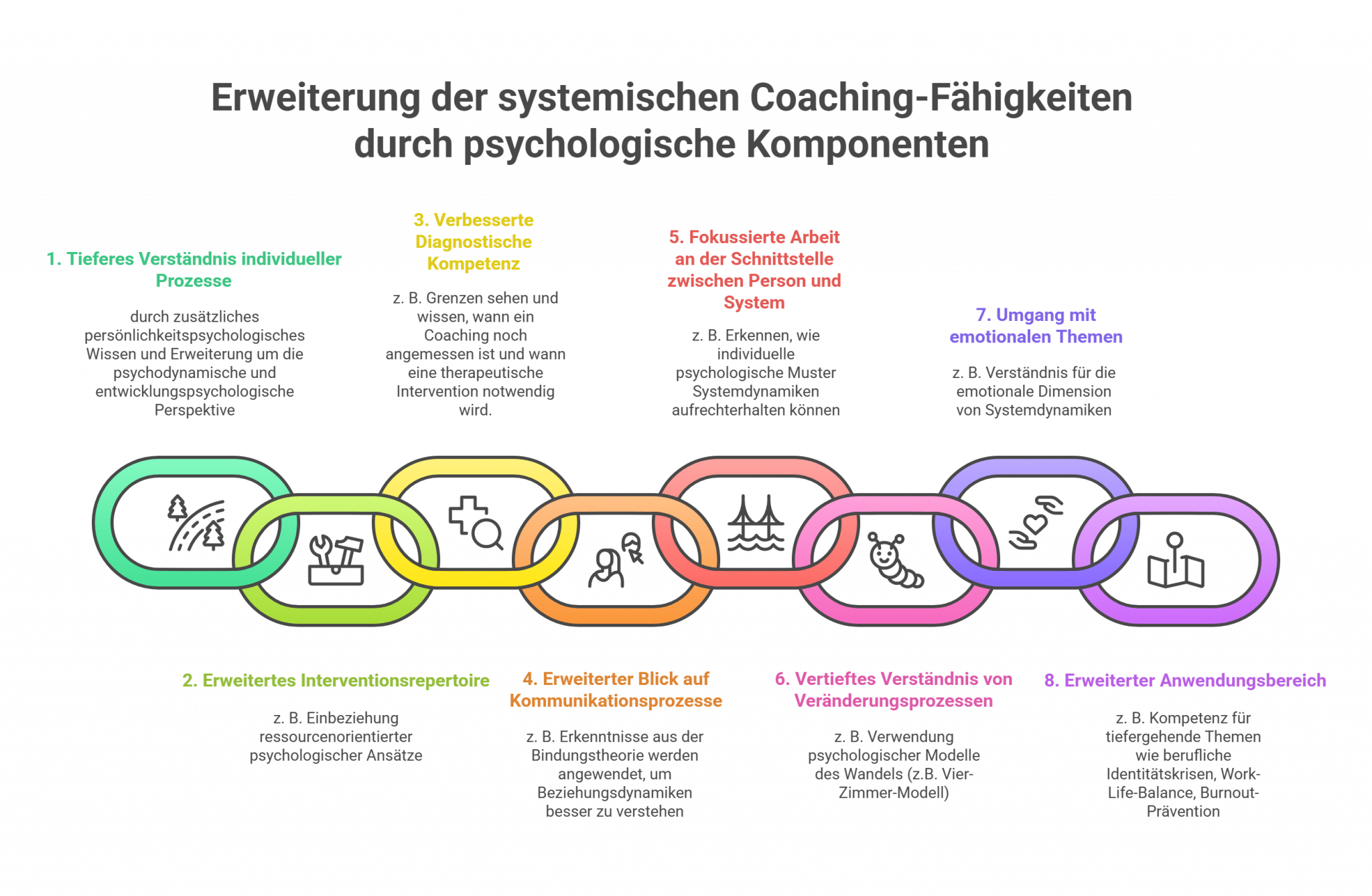

Die psychologische Komponente im systemischen Coaching

Das Einfließen psychologischer Komponenten in die systemische Coaching-Arbeit führt zu einer umfassenderen Begleitung der Klientin bzw. des Klienten, die sowohl die systemischen Wechselwirkungen als auch die individuellen psychologischen Prozesse berücksichtigt.

Daher bietet eine systemisch psychologische Coachin einen besonderen Mehrwert durch:

- ihre Fähigkeit, zwischen individueller psychologischer Ebene und systemischer Ebene zu wechseln.

- ihr Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen inneren Prozessen und äußeren Systemen.

- ihr breites Methodenrepertoire aus beiden Fachbereichen.

- ihre Kompetenz, sowohl emotionale als auch strukturelle Aspekte zu berücksichtigen.

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie sich der Handlungsspielraum eines systemischen Coaches im Detail erweitert, wenn psychologische Komponenten in seine bzw. ihre Arbeit einfließen.

Fallbeispiele für systemisch psychologische Coachings

Fallbeispiel 1: Führungskraft in Konfliktsituation

Ausgangssituation:

Julia (42) ist seit drei Jahren Abteilungsleiterin in einem mittelständischen Unternehmen. In ihrem Team von 12 Mitarbeitern gibt es zunehmend Konflikte, die Arbeitsatmosphäre ist angespannt, und die Leistung des Teams nimmt ab. Gleichzeitig bemerkt Julia bei sich selbst eine wachsende Ungeduld, Schlafprobleme und zunehmenden Stress.

Anliegen für das Coaching:

Julia sucht einen systemisch psychologischen Coach auf, um sowohl die Teamdynamik zu verbessern als auch ihren eigenen Führungsstil zu reflektieren und ihre Reaktionsmuster zu ändern.

Unterstützung des systemisch psychologischen Coaches:

Der Coach unterstützt die Klientin auf mehreren Ebenen:

- Systemische Analyse der Teamdynamik und organisationalen Kontexte (z. B. Aufstellungsarbeit, zirkuläre Fragen)

- Psychologische Reflexion von Julias Führungsverhalten und dessen Wurzeln (biografische Prägungen, Persönlichkeitsmuster)

- Verbindung zwischen Julias innerer Stressreaktion und den Teamkonflikten herstellen

- Entwicklung neuer Kommunikations- und Interventionsstrategien für das Team

- Psychologisch fundierte Stressbewältigungstechniken für Julia

Was durch das Coaching gelungen ist: Nach sechs Monaten regelmäßiger Coaching-Sitzungen zeigen sich bei Julia deutliche Veränderungen. Sie hat gelernt, frühzeitig Spannungen im Team zu erkennen und angemessen zu intervenieren. Durch die im Coaching erarbeiteten Kommunikationstechniken konnte sie klärende Gespräche mit Schlüsselpersonen führen, verdeckte Konflikte aufdecken und klären, sowie die allgemeine Beziehungsqualität zu den Kolleginnen deutlich verbessern.

Julia hat auch ihr eigenes Stressmuster erkannt: Ihre Tendenz, bei Konflikten mit erhöhtem Kontrollverhalten zu reagieren, hatte die Spannungen unbewusst verstärkt. Durch regelmäßige Selbstreflexion und die erlernten Stressbewältigungstechniken kann sie nun gelassener bleiben.

Nachhaltige Veränderungen: Die Teamatmosphäre hat sich spürbar verbessert. Julia führt jetzt monatliche Team-Reflexionen ein, bei denen Zusammenarbeit offen besprochen wird. Ihre Schlafprobleme sind zurückgegangen, und sie empfindet wieder mehr Freude an ihrer Führungsaufgabe. Zwar gibt es weiterhin gelegentlich Konflikte im Team, aber Julia verfügt nun über die nötigen Werkzeuge, um diese konstruktiv anzugehen.

Das Coaching wird mit vereinzelten Terminen fortgesetzt, um den nachhaltigen Transfer in den Alltag zu sichern.

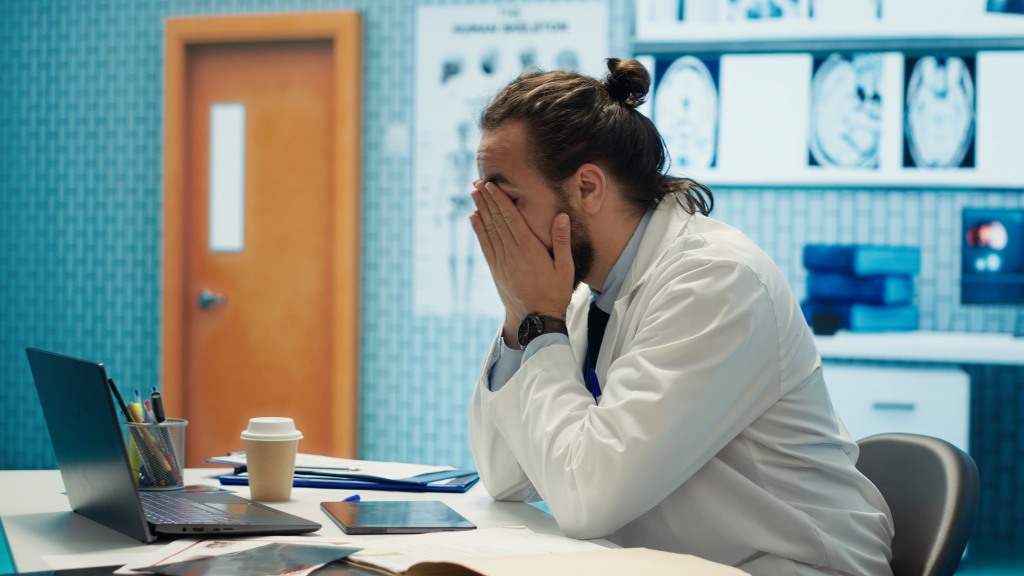

Fallbeispiel 2: Berufliche Neuorientierung mit Identitätskonflikt

Ausgangssituation:

Markus (38) ist Arzt in einer Klinik und zunehmend unzufrieden mit seiner beruflichen Situation. Er fühlt sich ausgebrannt, zweifelt an seiner Berufswahl und denkt über eine radikale berufliche Veränderung nach. Gleichzeitig hat er Angst vor einem Neuanfang und spürt den Erwartungsdruck seiner Familie, in der mehrere Generationen als Ärzte tätig waren.

Anliegen für das Coaching:

Markus möchte Klarheit über seine berufliche Zukunft gewinnen und einen Weg finden, persönliche Erfüllung mit den familiären Erwartungen in Einklang zu bringen.

Unterstützung des systemisch psychologischen Coaches:

- Systemische Erkundung der Familiendynamik und transgenerationaler Muster (Genogramm-Arbeit)

- Psychologische Aufklärung von Markus’ Werten, Stärken und intrinsischer Motivation

- Bearbeitung des inneren Konflikts zwischen Pflichtgefühl und Selbstverwirklichung

- Erarbeitung von systemischen Interventionen für Gespräche mit der Familie

- Integration von beruflicher Identität und persönlichen Bedürfnissen

Was durch das Coaching gelungen ist: Nach intensiver Arbeit über acht Monate hat Markus erkannt, dass nicht die Medizin an sich, sondern die klinische Arbeitsweise und der hohe Zeitdruck seine Unzufriedenheit verursachen. Er hat seine Kernwerte identifiziert: Menschen helfen, selbstbestimmt arbeiten und Raum für Kreativität haben.

Im Coaching erarbeitete er schrittweise eine berufliche Alternative: eine eigene Praxis mit Schwerpunkt auf ganzheitlicher Medizin und ausreichend Zeit für Patientengespräche. Dies ermöglicht ihm, Arzt zu bleiben (was einen Teil seiner Identität ausmacht), aber die Tätigkeit nach seinen Werten zu gestalten.

Nachhaltige Veränderungen: Markus hat den Mut gefunden, mit seiner Familie über seine Pläne zu sprechen. Das Gespräch verlief anfangs schwierig und sein Vater reagierte mit Unverständnis. Seine Mutter und Schwester zeigten jedoch überraschend viel Verständnis.

Er hat inzwischen seine Kliniktätigkeit reduziert und bereitet parallel den Aufbau seiner Praxis vor. Finanziell bedeutet dies vorübergehend Einschränkungen, und die vollständige Akzeptanz seiner Familie steht noch aus. Dennoch fühlt sich Markus befreit und spürt wieder Energie und Sinn in seiner Arbeit.

Das Coaching wird in größeren Abständen fortgesetzt, um ihn durch die Übergangsphase zu begleiten und den Dialog mit seiner Familie weiter zu unterstützen.

Fallbeispiel 3: Work-Life-Balance für eine Unternehmerin

Ausgangssituation:

Sarah (45) hat vor sieben Jahren ein erfolgreiches Start-up gegründet, das inzwischen 30 Mitarbeiter beschäftigt. Obwohl das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist, fühlt sich Sarah zunehmend erschöpft. Sie vernachlässigt ihr Privatleben, hat kaum Zeit für ihre zwei Kinder (12 und 14) und ihre Beziehung kriselt. Sie beobachtet bei sich selbst Anzeichen von Burnout.

Anliegen für das Coaching:

Sarah sucht Unterstützung, um eine bessere Balance zwischen beruflichen Anforderungen und persönlichen Bedürfnissen zu finden, ohne den Erfolg ihres Unternehmens zu gefährden.

Unterstützung des systemisch psychologischen Coaches:

- Systemische Analyse der Unternehmensstrukturen und Sarahs Position darin

- Psychologische Aufklärung von Sarahs Antreibern und Glaubenssätzen zu Erfolg und Leistung

- Verbindung zwischen Sarahs biografischen Erfahrungen und ihrem aktuellen Verhaltensmuster

- Entwicklung von Delegationsstrategien und organisationalen Veränderungen

- Psychologisch fundierte Selbstfürsorge-Praktiken und Grenzsetzung

- Systemische Interventionen für die Neugestaltung der Familienzeit

Was durch das Coaching gelungen ist: Nach etwa einem Jahr Coaching hat Sarah grundlegende Veränderungen umgesetzt. Sie hat erkannt, dass ihr Perfektionismus und die Schwierigkeit zu delegieren mit tiefen Glaubenssätzen zusammenhängen (“Nur wenn ich alles kontrolliere, wird es gut”).

Organisatorisch hat sie zwei Schlüsselpositionen mit vertrauenswürdigen Mitarbeitern besetzt und erstmals klare Entscheidungsbefugnisse delegiert. Sie hat feste “Meeting-freie Tage” eingeführt und blockt nun jeden Freitagnachmittag für die Familie.

Nachhaltige Veränderungen: Sarah hat wieder mehr Zeit für ihre Kinder und nimmt aktiv an deren Leben teil. Das gemeinsame Abendessen wurde zur festen Familientradition. Die Beziehung zu ihrem Partner hat sich stabilisiert, auch wenn hier weiterhin Arbeit nötig ist, da viel Vertrauen wieder aufgebaut werden muss.

Im Unternehmen musste Sarah lernen, dass nicht alles perfekt läuft, wenn sie loslässt. Einige Entscheidungen ihrer Mitarbeiter hätte sie anders getroffen. Doch sie erkennt, dass dies Teil des Prozesses ist und das Unternehmen insgesamt stabiler wird.

Sarah arbeitet weiterhin an ihrer Selbstfürsorge. Die Burnout-Symptome sind zurückgegangen, doch in stressigen Phasen fällt sie manchmal in alte Muster zurück. Das Coaching wird in monatlichen Abständen fortgeführt, mit Fokus auf der Festigung der neuen Gewohnheiten und der weiteren Verbesserung ihrer Beziehungen.

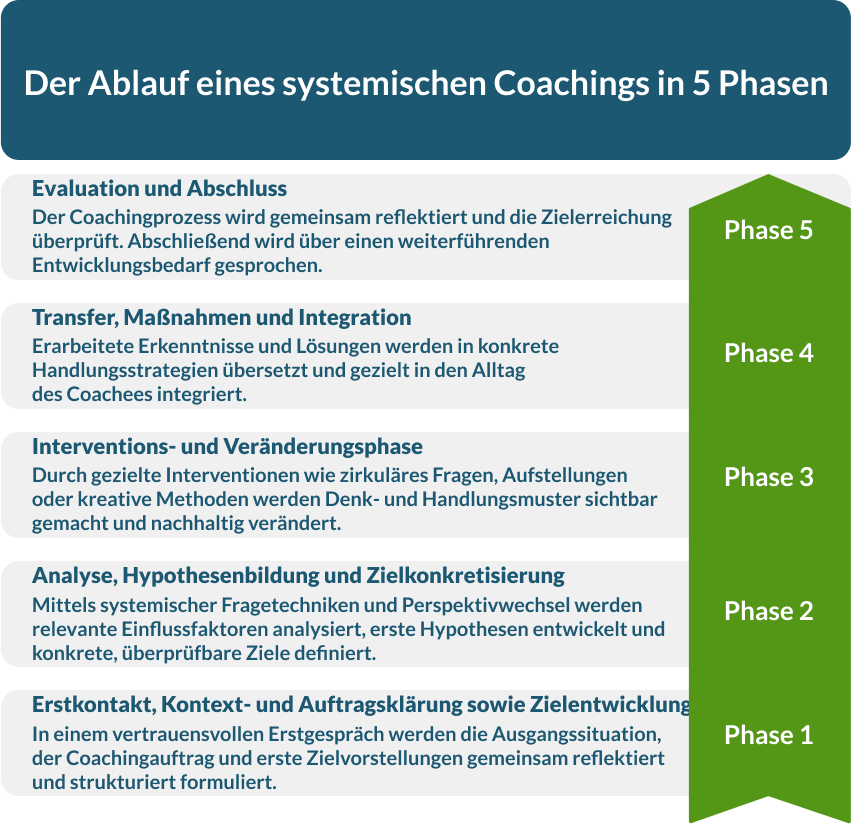

Der Ablauf eines systemischen Coachings in 5 Phasen

Der Coach oder die Coachin passt den Ablauf des Coachings immer flexibel an die jeweilige Situation, die Persönlichkeit der Klientin und die spezifischen Anforderungen des Anliegens an.

Typischerweise finden 5 bis 15 Sitzungen auf mehrere Monate verteilt statt. Die Klientin bekommt zwischen den Sitzungen “Hausaufgaben” auf, die aus Übungen oder Beobachtungsaufgaben bestehen können.

Allgemein verläuft ein Coaching in 5 Phasen:

Wo finde ich geeignete systemische Coaches?

Im HISL-Qualitätskreis finden Sie ebenso qualifiziert ausgebildete systemische Coaches wie auf den Websites der systemischen Verbände, auf denen Sie deren Suchfunktion nutzen können.

Abrechnung

Zwischen dem Coach und dem Klienten wird eine schriftliche Honorarvereinbarung getroffen, in der das übliche Honorar vereinbart wird.

Freiberufliche systemische Coaches berechnen ca. 80-150 € pro Stunde.

Voraussetzungen

Um systemischer Coach zu werden, gibt es keine gesetzlich festgelegten Voraussetzungen. Dennoch sollten Sie folgende Punkte aufweisen

- Persönliche Eignung: Empathie, Neutralität, Kommunikationsstärke und Konfliktfähigkeit sind wichtige Soft Skills.

- Beruflicher Hintergrund: abgeschlossene Berufsausbildung und Berufserfahrung in sozialen, pädagogischen oder psychologischen Bereichen

- Interesse an systemischen Ansätzen: Ein grundlegendes Verständnis für systemisches Denken und Handeln ist enorm wichtig.

Ausbildung zum systemischen Coach

Für die Ausbildung zum systemischen Coach gibt es keine einheitliche Regelung. Sie erfolgt aber in der Regel über Weiterbildungen, die zwischen 6 Monate und 3 Jahre dauern – je nach Anbieter und Ausbildungsart (Teilzeit oder Vollzeit).

Das Hamburger Institut für systemische Lösungen (HISL) bietet Ihnen dazu folgende Möglichkeiten an:

- 1-jährige Kurz-Weiterbildung zum systemischen Coach

- 2-jährige Aus- und Weiterbildung zum systemischen psychologischen Coach

- 1-jähriger Fernlehrgang zum systemischen Coach

Alle drei Weiterbildungen können Sie nebenberuflich absolvieren.

Wenn Sie sich für den Fernlehrgang interessieren, sollten Sie unbedingt unseren passenden Ratgeber “Fernlehrgang zum systemischen Coach – eine Weiterbildung mit flexiblem Ansatz und vielversprechenden Perspektiven” dazu lesen. Hier werden Sie über Ablauf, Kosten und Voraussetzungen informiert und welche einzigartigen Vorteile der Fernlehrgang am HISL für Sie bereithält.

Die Inhalte dieser Ausbildung umfassen grob:

- Grundlagen des systemischen Denkens und Handelns

- Dynamik und Verlauf von Coachingprozessen

- Lösungs- und Ressourcenorientierung im Coaching

- Klassische Techniken beim systemischen Coaching

- Auswahl weiterer Themen und Techniken beim systemischen Coaching

Abschluss:

Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifikat und dürfen sich “Systemischer psychologischer Coach” oder “Geprüfter systemischer psychologischer Coach” nennen.

Kosten:

Die Kosten für die Weiterbildung liegen zwischen 2.000 und 10.000 Euro, abhängig von Anbieter, Dauer und Umfang.

Aufgabenfelder des systemischen Coaches

Mit dem Abschluss zum systemischen Coach können Sie als angestellter Mitarbeiter

- in sozialen und karitativen Einrichtungen

- in Heilpraktiker- und Arztpraxen

- in kommunalen Organen

- in Kuranstalten

- in Wirtschaftsunternehmen

- an Schulen und

- in privaten Stiftungen und Organisationen tätig werden.

Viele Teilnehmende streben aber auch eine Selbstständigkeit in eigener Praxis für Lebenshilfe, Coaching und Beratung an.

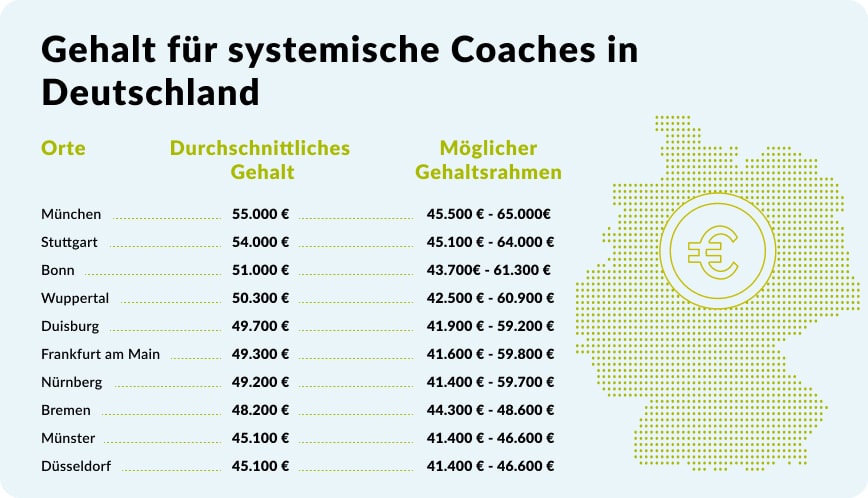

Gehalt

Das Gehalt eines Coaches kann je nach Erfahrung, Arbeitsort und Branche variieren. Generell haben systemische Coaches, die sich auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert haben, höhere Verdienstmöglichkeiten.

* Wir bemühen uns um eine genderbewusste Sprache. Es ist uns ein Herzensanliegen und eine Selbstverständlichkeit, die Gleichstellung und Gleichwertigkeit aller Menschen jenseits ihres Geschlechtes zu achten und zu würdigen. Eine gendergerechte Sprache fördert die dafür wichtige Bewusstseinsbildung. Gleichzeitig ist uns eine nicht umständliche und verständliche Sprache wichtig. Deshalb nehmen wir uns im Dienste einer guten Lesbarkeit die Freiheit, mal generisch maskuline Bezeichnungsformen und mal generisch feminine Bezeichnungsformen zu verwenden, ohne eine zwanghafte Disziplin und ohne „demr Leserin“ Stolperkonstruktionen zuzumuten.