Was ist eine systemische Therapie?

Die systemische Therapie ist eine Form der Psychotherapie, die ihre Wurzeln in der Familientherapie aus den 1950 Jahren hat. So wie wir sie heutzutage kennen, ist sie aber erst in den 1980er-Jahren entstanden. Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen werden Probleme und deren Lösungen auf eine ganzheitliche Weise (z. B. Konstruktivismus und Kybernetik 2. Ordnung) betrachtet.

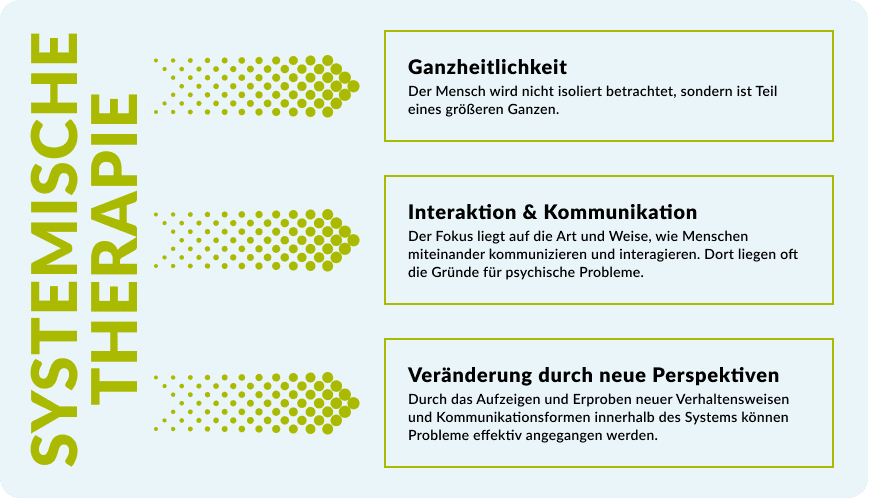

Die Grundprinzipien der systemischen Therapie beinhalten die Ansichten, dass Probleme und Symptome oft Ausdruck der Beziehungsdynamiken innerhalb eines Systems sind – sei es eine Familie oder ein anderes soziales Gefüge.

Um psychische Erkrankungen zu lindern und das Wohlbefinden des Einzelnen zu verbessern, werden Veränderungen in der Kommunikation und Interaktion innerhalb dieses Systems gefördert.

Diese Therapieform ist vor allem ein kommunikativer, sinnstiftender Dialog. Es geht nicht um die Korrektur oder Reparatur von etwas wie einem Individuum, Paar, einer Familie oder Gruppe.

Die systemische Therapie stützt sich auf mehrere Schlüsselkonzepte:

Unser Ratgeberartikel “Grundlagen der systemischen Therapie” stellt Ihnen weitere Informationen zu dem Thema zur Verfügung. Darin wird beispielsweise ausführlich auf die Unterschiede zur systemischen Beratung und zu anderen Therapieformen eingegangen.

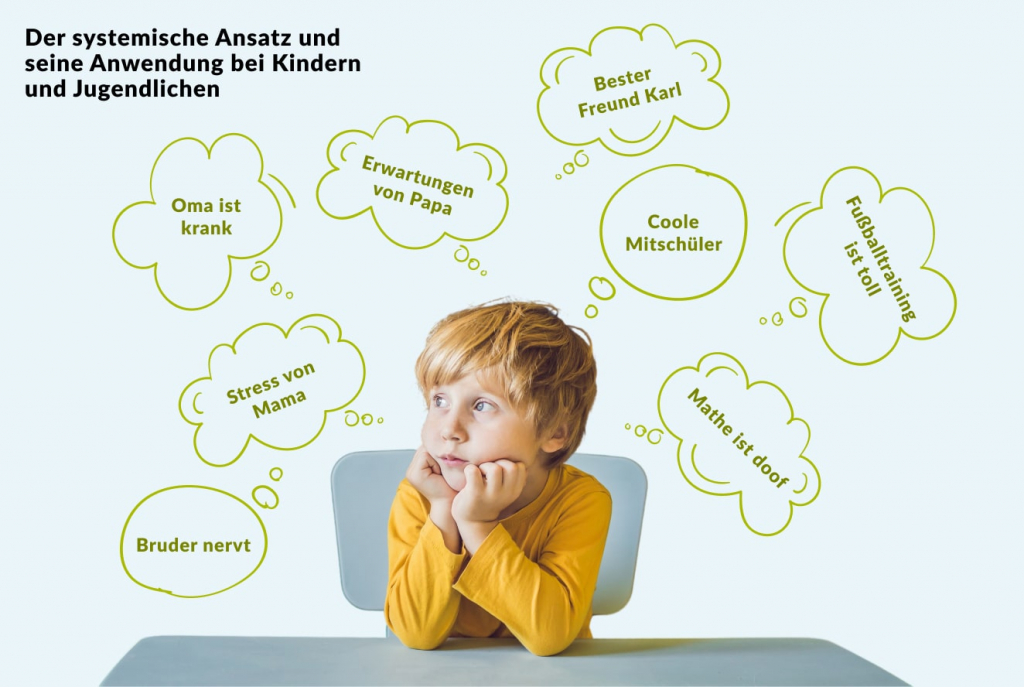

Der systemische Ansatz und seine Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

In der systemischen Kinder- und Jugendlichentherapie wird nicht nur das einzelne Kind oder der Jugendliche betrachtet, sondern seine gesamte Lebenswelt. Das schließt das Familiensystem, die Schule, Peergroups und andere soziale Beziehungen mit ein. Denn die psychische Gesundheit des Heranwachsenden wird maßgeblich von den Interaktionen mit seiner Umwelt beeinflusst.

Wichtigkeit und Nutzen für den heutigen Alltag

Die systemische Kinder- und Jugendlichentherapie hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Denn Kinder und Jugendliche stehen heute vor zahlreichen Herausforderungen, sei es in der Schule, in sozialen Netzwerken oder innerhalb der Familie.

Psychische Probleme wie Angststörungen, Depressionen oder Verhaltensauffälligkeiten treten immer häufiger auf und zeigen erste Anzeichen mitunter schon im Kleinkindalter. Auch die soziale Isolation während der Pandemie hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Heranwachsenden.

Die systemische Therapie bietet hier einen wertvollen Ansatz, da sie nicht nur die Symptome, sondern auch die zugrunde liegenden Wechselwirkungen in den Beziehungen und Interaktionen aufdeckt und mitberücksichtigt.

Durch das aktive Miteinbeziehen aller Beteiligten zeigt diese Therapieform auch einen wertvollen Nutzen für Familien. Dieser fördert nicht nur die individuelle Heilung, sondern stärkt auch die familiären Bindungen und verbessert die Kommunikation. Eltern erhalten Werkzeuge und Strategien, um ihre Kinder besser zu verstehen und zu unterstützen. Währenddessen lernen die Kinder, ihre Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken und konstruktiv mit Konflikten umzugehen.

Berücksichtigung entwicklungspsychologischer Aspekte bei der systemischen Kinder- und Jugendlichentherapie

Kinder und Jugendliche unterscheiden sich von Erwachsenen in ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung. Ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion und zu einer abstrakten Problemlösung ist noch nicht ausgereift. Ihnen fällt es schwer, Stress und Konflikte zu bewältigen und komplexe Emotionen zu identifizieren und auszudrücken.

Anpassung der therapeutischen Methoden an das Entwicklungsstadium

Jüngere Kinder profitieren oft von spielerischen und visuellen Techniken. Diese helfen ihnen dabei, ihre inneren Welten auszudrücken und Konflikte, Ängste und Wünsche sichtbar zu machen.

Ein Beispiel dafür ist das Sandspiel, bei dem Kinder Szenen in einem Sandkasten gestalten. Ein weiteres Beispiel ist das therapeutische Puppenspiel, bei dem sie durch die Interaktion mit Puppen ihre Gefühle und Erlebnisse darstellen. Auch Malen oder Tonarbeiten bieten weitere Möglichkeiten, den Selbstausdruck, die Problemlösungsfähigkeiten und die emotionale Verarbeitung der Kinder zu fördern.

Für ältere Kinder und Jugendliche werden Methoden eingesetzt, die ihre wachsenden Fähigkeiten zur Selbstreflexion und abstrakten Denkweise fördern. Hierzu gehören strukturierte Gespräche, narrative Verfahren und interaktive Techniken. Dadurch erkennen sie ihre eigenen Denk- und Verhaltensmuster und können diese ändern.

Anwendung der Bindungstheorie

In der systemischen Therapie kommt die Bindungstheorie verstärkt zum Einsatz. Danach wird untersucht, wie Bindungserfahrungen die aktuellen Probleme der Kinder und Jugendlichen beeinflussen. Denn unsichere oder gestörte Bindungen können sich in Symptomen wie Ängsten, Depressionen und Verhaltensproblemen ausdrücken.

Durch die Arbeit mit den Eltern und anderen Bezugspersonen sollen sichere und stabile Bindungen gefördert werden. Indem Bindungsmuster verstanden und eine gewisse Feinfühligkeit aktiviert werden, kann die Beziehung zwischen Eltern und Kindern gestärkt und die emotionale Sicherheit erhöht werden.

Einbeziehung der Eltern und des sozialen Umfelds

Eltern spielen eine zentrale Rolle im Leben ihrer Kinder und haben einen erheblichen Einfluss auf deren psychische Gesundheit und Wohlbefinden. Daher ist es oft umso wichtiger, sie aktiv in die Therapie einzubinden.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern kann verschiedene Formen annehmen, womit ihre Erziehungskompetenzen gestärkt werden.

- gemeinsame Familiensitzungen

- Elternberatung

- spezifische Trainings

Auch andere wichtige Bezugspersonen und soziale Kontexte, wie Lehrer, Freunde oder Verwandte können in den therapeutischen Prozess einbezogen werden.

Ziel ist es dabei, die Kommunikation und Interaktion innerhalb der Familie und des sozialen Umfelds zu verbessern. Außerdem soll ein umfassendes Unterstützungsnetzwerk aufgebaut werden, wodurch die Entwicklung und das Wohlbefinden des Kindes oder Jugendlichen auf verschiedenen Ebenen gefördert wird.

Familiensysteme und der Einfluss ihrer Dynamik auf die Entwicklung von Heranwachsenden

Die Bedeutung von Familiensystemen

In der systemischen Therapie wird die Familie als ein voneinander abhängiges System betrachtet, in dem jede Veränderung eines Mitglieds die gesamte Struktur und Dynamik beeinflusst. Diese Betrachtungsweise betont die gravierende Wichtigkeit, das gesamte Familiensystem in den Therapieprozess einzubeziehen.

Therapeuten erkennen dadurch Muster, die ggf. die Probleme des Kindes oder Jugendlichen hervorrufen und aufrechterhalten, und können den Beteiligten Angebote machen, diese Muster zu verändern.

Durch eine Verbesserung der Kommunikation, Stärkung der familiären Bindungen und Entwicklung von effektiveren Konfliktlösungsstrategien kann ein neues Gleichgewicht und ein gelingendes Miteinander innerhalb der Familie gelebt werden.

Wie sich die Familiendynamik auf die psychische Gesundheit auswirkt

Familiendynamiken umfassen die Muster von Erleben, Interaktionen, Kommunikation und Beziehungen innerhalb einer Familie. Sie beeinflussen, wie Familienmitglieder mit sich selbst und miteinander umgehen, Konflikte lösen und Unterstützung bieten.

Dysfunktionale Familiendynamiken, wie ständige Konflikte, fehlende Kommunikation oder übermäßiger Erwartungs- oder Leistungsdruck, können zu psychischen Problemen wie Angst, Depressionen oder Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen führen.

Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die Heranwachsenden in ihren Symptomen oft Probleme innerhalb des Familiensystems widerspiegeln, die sie selbst nicht bewusst wahrnehmen oder artikulieren können.

Beispiele von unausgeglichenen Familiensystemen

Ein bestehendes Ungleichgewicht oder fehlende Harmonie in Familien kann sich auf verschiedene Art zeigen.

In der folgenden Aufzählung sehen Sie verschiedene Möglichkeiten von unausgeglichenen Familiensystemen:

- Hierarchische Ungleichgewichte

- Überengagement

- Kommunikationsarmut

- Konfliktvermeidung

- Rollenfixierungen

Systemisches Vorgehen in der Arbeit mit jungen Klienten

Die systemische Therapie umfasst eine Vielzahl von Vorgehensweisen, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und Methoden aufweisen. Diese Vielfalt ermöglicht es, die Therapie an die individuellen Bedürfnisse und die spezifischen Problemstellungen von Kindern und Jugendlichen anzupassen.

Zu den meist angewandten Vorgehensweisen gehören:

Der konstruktivistische Ansatz

Dieser liegt dem Konstruktivismus zugrunde. Der besagt, dass unsere Wahrnehmung der Realität maßgeblich durch unsere sozialen Interaktionen und persönlichen Erfahrungen konstruiert wird.

In der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen bedeutet dies, dass ihre Sichtweisen und Interpretationen der Welt ernst genommen und als Ausgangspunkt für Veränderungen genutzt werden.

Diese Haltung unterstützt dabei, neue Bedeutungen und alternative Sichtweisen zu entwickeln. Diese helfen den Klienten, ihre Probleme besser zu verstehen und auf bessere Weise zu bewältigen als bisher.

Systemische Therapeutinnen arbeiten mit Metaphern, Geschichten und kreativen Methoden, um die Kinder und Jugendlichen zu ermutigen, ihre eigenen Lösungen zu finden und neue Wege des Denkens und Handelns zu erkunden.

Der lösungsorientierte Ansatz

Die lösungsorientierte Therapie ist ein pragmatischer Ansatz, der sich auf die Ressourcen und Stärken der Klienten konzentriert, anstatt auf ihre Probleme. Es wird davon ausgegangen, dass die Klienten die Kompetenzen, Fähigkeiten und das Wissen mindestens als Potenzial bereits in sich haben, um ihre eigenen Lösungen zu (er-)finden.

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird der Fokus auf die positiven Aspekte ihres Lebens und ihrer Fähigkeiten gelegt. Systemische Therapeuten stellen gezielte Fragen, um die Heranwachsenden einzuladen, über ihre Erfolge nachzudenken, an ihre Ressourcen anzukoppeln und Lösungen zu entwickeln.

Dieses Vorgehen fördert das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit der jungen Klienten, indem es ihnen zeigt, dass sie Einfluss auf ihre eigenen Probleme und deren Lösung haben und diese gestalten können.

Die systemische Hypothesenbildung

Die systemische Hypothesenbildung zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Dynamiken und Muster innerhalb des Familiensystems zu entwickeln. Systemische Therapeuten formulieren Hypothesen über die Beziehungen und Interaktionen innerhalb der Familie und testen diese im Laufe der Therapie.

Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beobachten systemische Therapeuten sorgfältig, wie die Familienmitglieder miteinander umgehen, welche Rollen sie einnehmen und wie dieses Zusammenspiel die Probleme und Lösungen der jungen Klientinnen beeinflusst.

Diese Hypothesen werden im Dialog mit der Familie überprüft und angepasst, um ein gemeinsames Verständnis der Situation zu entwickeln und effektive Interventionen zu planen.

Angewandte Techniken und Methoden

Während einer systemischen Kinder- oder Jugendtherapie werden verschiedene Methoden eingesetzt, um die Beziehungsdynamiken innerhalb eines Systems zu erkunden und Wechselwirkungen zu erforschen, die ein Lösungserleben fördern.

Im Folgenden werden gängige Techniken dafür genannt, die selbstverständlich immer in den Beziehungskontext und den therapeutischen Auftrag eingepasst werden:

Zirkuläre Fragen

Zirkuläre Fragen sind so formuliert, dass sie Informationen über die Beziehungen und Interaktionen innerhalb des Systems offenbaren. Sie regen die Klienten dazu an, über die Perspektiven und Gefühle der anderen Familienmitglieder nachzudenken.

- Beispiel:

- „Wie, glaubst du, fühlt sich deine Schwester, wenn du dich zurückziehst?“

- „Was denkt dein Vater, warum du wütend bist?“

- „Wie würde sich das Verhalten deiner Schwester ändern, wenn du anders auf sie zugehst?“

- Ergebnis:

- festgefahrene Muster können erkannt und hinterfragt werden

- Spannungen können abgebaut werden

- gegenseitiges Verständnis wird gefördert

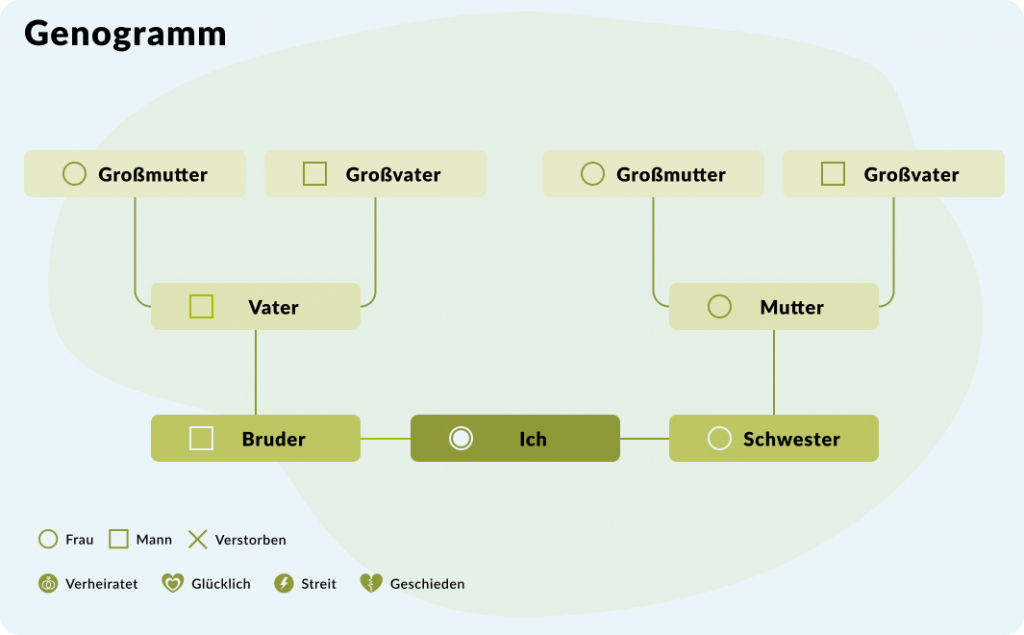

Genogramm-Arbeit

Ein Genogramm ist ein visuelles Werkzeug, das Familienstammbäume und -beziehungen über mehrere Generationen hinweg darstellt. Sie helfen, komplexe Familiendynamiken und historische Einflüsse auf aktuelle Probleme zu verstehen.

Reflecting Team

Das Reflecting Team ist eine innovative Methode, bei der ein Team von Therapeuten oder Beratern die Sitzung beobachtet und anschließend ihre Eindrücke und Hypothesen in Anwesenheit der Klienten teilt. Diese Methode bietet eine reichhaltige Reflexion und stärkt das Gefühl, dass mehrere Experten sich engagiert mit einem Fall befassen.

Ressourcenorientierung

Bei der Ressourcenorientierung werden die vorhandenen Stärken und Fähigkeiten der Klienten identifiziert und genutzt. Anstatt sich nur auf Probleme zu konzentrieren, werden positive Eigenschaften und vergangene Erfolge hervorgehoben, um Lösungen zu fördern und das Selbstbewusstsein zu stärken.

Dies kann durch Gespräche, kreative Aktivitäten, Rollenspiele oder folgende Fragen geschehen:

„Wann hast du eine ähnliche Situation gut gemeistert?“

„Welche deiner Stärken könntest du in dieser Situation nutzen?“

Anwendungsbereiche für eine Kinder- oder Jugendlichentherapie

Vielen Kindern und Jugendlichen kann durch eine systemische Therapie dabei geholfen werden, den heutigen Herausforderungen durch psychische Gesundheit und ein ganzheitliches Wohlbefinden gestärkt entgegenzutreten.

Dabei bringt sie in den folgenden Bereichen einen wertvollen Nutzen für alle Beteiligten:

Verhaltensauffälligkeiten

- Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

- oppositionelles Trotzverhalten

- aggressive Verhaltensweisen (z. B. zwischen Geschwistern oder gegenüber den Eltern)

Umgang mit Traumata

Kinder und Jugendliche, die Traumata erlebt haben, benötigen spezialisierte therapeutische Ansätze. In den Therapiesitzungen wird das Trauma nicht nur als individuelles Erlebnis, sondern auch im Zusammenhang mit den familiären und sozialen Systemen betrachtet.

Therapeutische Interventionen umfassen das Schaffen eines sicheren und unterstützenden Umfelds, die Förderung der Resilienz und die Verarbeitung des Traumas in einem familiären Kontext.

Familienmitglieder werden dabei unterstützt, angemessen auf die Bedürfnisse des traumatisierten Kindes zu reagieren und ihm zu helfen, Sicherheit und Vertrauen wiederherzustellen.

Psychische Erkrankungen

Psychische Erkrankungen, wie Angststörungen, Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), erfordern oft eine multidisziplinäre Herangehensweise.

Dabei arbeiten systemische Therapeutinnen eng mit anderen Fachleuten wie Psychiatern, Schulpsychologen und Sozialarbeitern zusammen.

Ziel ist es dabei, ein umfassendes Unterstützungsnetzwerk zu schaffen, das dem Kind oder Jugendlichen hilft, mit den Herausforderungen umzugehen und Wege zur Heilung zu finden.

Fallbeispiele

Fallbeispiel Nr. 1: Geschwisterstreitigkeiten

Problemstellung: Lena (10 Jahre) und Max (8 Jahre) streiten sich ständig, was zu einer angespannten Atmosphäre in der Familie führt. Die Eltern sind besorgt und überfordert mit den häufigen Konflikten der Kinder. Die Familie sucht sich Hilfe, um die Geschwisterbeziehung zu verbessern und den familiären Frieden wiederherzustellen.

Therapeutischer Ansatz: Die Therapeutin nutzt zirkuläre Fragen und Rollenspiele, um Lena und Max zu helfen, die Perspektive des jeweils anderen zu verstehen. Gemeinsam mit der Familie entwickelt er auf der Basis der Bedürfnisse aller Regeln für den Umgang miteinander und fördert positive Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategien. Die Eltern werden ggf. in Techniken/Verhalten zur Unterstützung ihrer Kinder und zur Förderung harmonischer Interaktionen geschult.

Ergebnis: Nach einigen Sitzungen berichten die Eltern von einer deutlichen Verbesserung im Verhalten der Kinder und einer entspannteren familiären Atmosphäre. Lena und Max streiten weniger, denn sie haben gelernt, Konflikte konstruktiver zu lösen. Die Familie erlebt insgesamt eine stärkere Zusammengehörigkeit und ein verbessertes Miteinander.

Fallbeispiel Nr. 2: Tod der Mutter

Problemstellung: Lukas, ein 12-jähriger Junge, hat vor sechs Monaten seine Mutter verloren und zeigt Anzeichen von Rückzug und Schlafstörungen. Der Vater und die jüngere Schwester Anna sind ebenfalls stark betroffen und überfordert. Die Familie sucht Hilfe bei einer systemischen Therapeutin, um gemeinsam die Trauer zu bewältigen und die familiäre Stabilität wiederherzustellen.

Therapeutischer Ansatz: Die Therapeutin schafft einen sicheren Raum für die offene Kommunikation der Familie und nutzt Ressourcenaktivierung, um positive Erinnerungen und Stärken hervorzuheben. Mithilfe von Genogramm-Arbeit, kreativen Methoden und zirkulären Fragen fördert sie das Verständnis und die Empathie innerhalb der Familie. Der Vater wird in seiner elterlichen Rolle gestärkt, und die Familie entwickelt gemeinsam Rituale, um der Trauer Raum zu geben und die Erinnerung an die Mutter positiv zu integrieren.

Ergebnis: Nach einigen Monaten zeigt Lukas weniger Rückzugstendenzen, nimmt wieder mehr am Leben teil und ist in der Schule konzentrierter, während Anna weniger ängstlich wirkt, sondern sich wieder fröhlicher erlebt. Der Vater fühlt sich sicherer in seiner Rolle und unterstützt seine Kinder effektiver. Die familiären Bindungen sind gestärkt, und die Familie hat Wege gefunden, gemeinsam mit der Trauer umzugehen.

Fallbeispiel Nr. 3: Trennung der Eltern

Problemstellung: Die Eltern von Sophie (11 Jahre) haben sich kürzlich getrennt, was zu erheblichen Spannungen und Unsicherheiten in der Familie geführt hat. Sophie zeigt Anzeichen von Verhaltensauffälligkeiten in der Schule. Die Eltern suchen Wege, um Sophie zu unterstützen und den Übergang für die Familie zu erleichtern.

Therapeutischer Ansatz: Die Therapeutin fördert offene Gespräche über die Trennung und hilft Sophie, ihre Gefühle auszudrücken und zu verstehen. Sie arbeitet mit den Eltern daran, kooperative und unterstützende Kommunikationsstrategien zu entwickeln, um Sophie ein stabiles Umfeld zu bieten. Durch Familiengespräche und individuelle Sitzungen werden Bewältigungsstrategien und neue Routinen etabliert, um den Übergang zu erleichtern.

Ergebnis: Sophie zeigt nach einigen Wochen der Therapie weniger Verhaltensauffälligkeiten und fühlt sich sicherer und geborgener. Die Eltern kommunizieren besser und arbeiten gemeinsam daran, Sophie zu unterstützen, was auch deren Beziehung trotz Trennung entspannt. Die familiäre Atmosphäre hat sich verbessert, und Sophie hat Wege gefunden, mit den Veränderungen umzugehen.

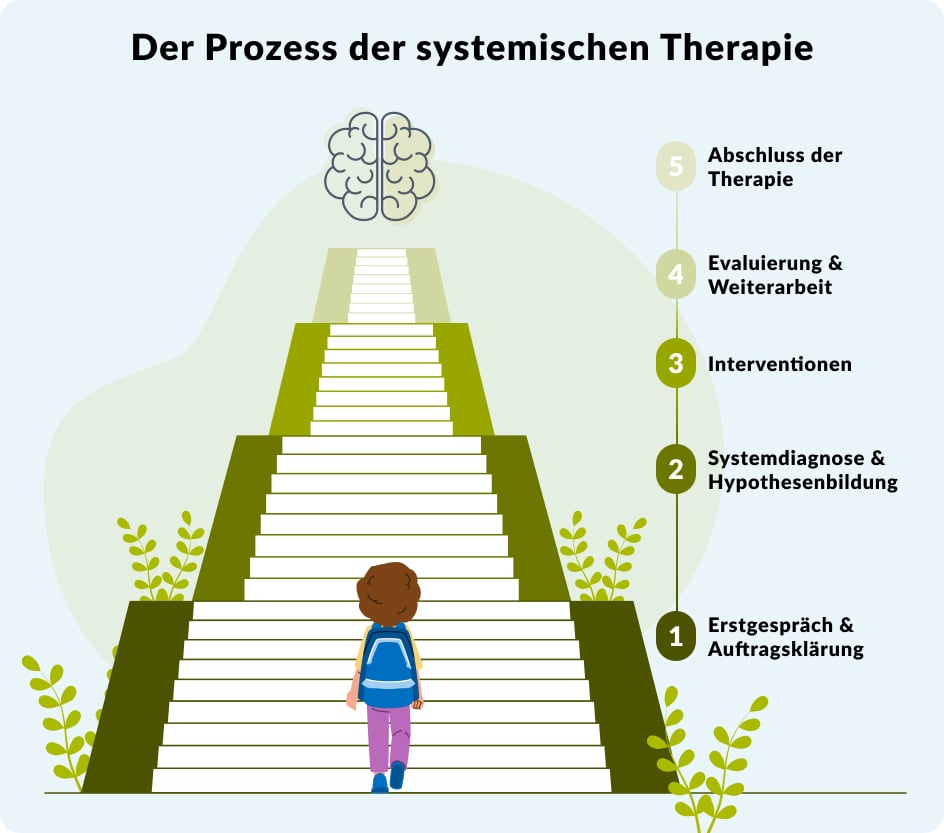

Allgemeiner Ablauf einer systemischen Therapie bei Kindern und Jugendlichen

1. Erstgespräch und Anamnese

- Vorstellung der Therapeuten und Erklärung des Therapieprozesses

- Einholung einer ausführlichen Anamnese zur Familiengeschichte, den aktuellen Problemen und den Erwartungen an die Therapie

- Identifikation der Hauptprobleme und Bedürfnisse jedes Familienmitglieds

Ziel: Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung und Sammlung von Informationen zur Problemstellung und Familiendynamik.

2. Festlegung der Therapieziele

- Gemeinsame Erarbeitung von spezifischen Zielen für die Therapie

- Festlegung von kurzfristigen und langfristigen Zielen

- Besprechung und Dokumentation der Ziele, um den Fortschritt zu überwachen

Ziel: Klare, realistische und messbare Ziele definieren, die auf die individuellen Bedürfnisse und die Familiendynamik abgestimmt sind.

3. Analyse und Erfassung der Familiendynamik

- Nutzung von Genogrammen, um familiäre Beziehungen und historische Muster zu visualisieren

- Einsatz von zirkulären Fragen und Beobachtungen, um die Perspektiven und Gefühle der Familienmitglieder zu erkunden.

- Identifikation von dysfunktionalen Mustern und Verhaltensweisen

Ziel: Mehr Verständnis für die verschiedenen Erlebenswelten und Sichtweisen der Einzelnen, der Beziehungen und Interaktionen innerhalb der Familie.

4. Interventionsstrategien und therapeutische Methoden

- Ressourcenaktivierung: Stärken und positive Eigenschaften der Familienmitglieder hervorheben

- Kreative Methoden: Nutzung von Spielen, Zeichnungen und Rollenspielen, um Gefühle und Gedanken auszudrücken

- Kommunikationstechniken: Verbesserung der familiären Kommunikation durch aktives Zuhören, Ich-Botschaften und strukturierte Gespräche

- Konfliktlösung: Entwicklung von Strategien zur konstruktiven Bewältigung von Konflikten

Ziel: Umsetzung von Techniken und Methoden, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Familie abgestimmt sind.

5. Regelmäßige Evaluation und Anpassung

- Nutzung von Skalierungsfragen und Feedback-Interviews, um den Fortschritt zu bewerten.

- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Therapieziele

- Besprechung der Wahrnehmungen und Erfahrungen der Familienmitglieder in Bezug auf den Therapieprozess

Ziel: Überwachung des Fortschritts und Anpassung der Therapieansätze nach Bedarf.

6. Abschluss und Nachbereitung

- Zusammenfassung der erzielten Fortschritte und der wichtigsten Erkenntnisse aus der Therapie

- Entwicklung von Strategien zur Aufrechterhaltung der positiven Veränderungen und zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen

- Vereinbarung von Nachsorgeterminen oder Verweis auf weiterführende Unterstützungsangebote, falls erforderlich

Ziel: Vorbereitung der Familie auf den Abschluss der Therapie und Sicherstellung der Nachhaltigkeit der erzielten Fortschritte.

Weitere Möglichkeiten für systemisches Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen

In der Gruppentherapie

Die Anwendung systemischer Prinzipien in der Gruppentherapie bietet die wertvolle Möglichkeit, soziale Interaktionen in einem sicheren und unterstützenden Umfeld zu erleben und zu reflektieren.

Dabei wird die Gruppe als Mikrokosmos betrachtet, der größere soziale Systeme widerspiegelt. Es werden Muster und Probleme sichtbar, die auch außerhalb der Gruppe existieren.

Kinder und Jugendliche können von den Erfahrungen und Perspektiven Gleichaltriger lernen und erkennen, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind.

Mit der Nutzung zirkulärer Fragen in Gruppendiskussionen wird das Verständnis der Teilnehmer für die Perspektive des Gegenübers gefördert. Dadurch werden sie ermutigt, über ihre eigenen Verhaltensweisen und deren Auswirkungen nachzudenken.

Rollenspiele und Gruppenübungen können dafür eingesetzt werden, um Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, Empathie zu fördern und Problemlösungsstrategien zu entwickeln.

Voraussetzung für den Erfolg einer Gruppentherapie ist die Bildung sorgfältig ausgewählter Gruppen und die Verwendung von Techniken, die die Teilnahme und den Nutzen für alle Mitglieder fördern.

Mit sozialen Gruppen

Die Anwendung der systemischen Prinzipien eignet sich auch ideal für die präventive oder intervenierende Arbeit mit sozialen Gruppen wie Schulklassen, Peergroups oder beruflichen Teams. Das Ziel hierbei ist es, das soziale Klima und die Interaktionen innerhalb der Gruppe zu verbessern.

Präventive Arbeit: In Schulklassen können systemische Ansätze genutzt werden, um ein positives und unterstützendes Lernumfeld zu schaffen. Durch Workshops und Trainings können Schüler in sozialen Kompetenzen, Konfliktlösung und Teamarbeit geschult werden. Dies stärkt die Klassengemeinschaft und reduziert das Risiko von Mobbing und anderen negativen Verhaltensweisen.

Intervenierende Arbeit: Bei bestehenden Problemen innerhalb einer Schulklasse, Peergroup oder Arbeitsgruppen kann eine systemische Intervention helfen, die Dynamiken zu verändern und Konflikte zu lösen. Therapeuten arbeiten mit der gesamten Gruppe, um die Ursachen der Probleme zu identifizieren und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Dies kann durch moderierte Gruppengespräche, mediative Konfliktlösungsstrategien und Team-Building-Aktivitäten geschehen.

Wie finde ich den richtigen systemischen Kinder- und Jugendlichentherapeuten?

Gerade bei Kindern und Jugendlichen hat die therapeutische Beziehung einen enormen Einfluss auf den Erfolg der systemischen Therapie. Deshalb ist es umso wichtiger, einen Therapeuten zu finden, der folgende Eigenschaften mitbringt:

Qualifikation und Ausbildung: Eine Therapeutin sollte über eine anerkannte Ausbildung und Qualifikation in der systemischen Kinder- und Jugendlichentherapie verfügen.

Spezialisierung: Einige Therapeuten sind auf bestimmte Altersgruppen, wie Kleinkinder oder Jugendliche, spezialisiert. Andere hingegen fokussieren sich auf spezifische Problembereiche wie Traumabewältigung, Verhaltensstörungen oder familiäre Konflikte.

Erfahrung: Erfahrungen in der Behandlung spezifischer Probleme, wie Verhaltensstörungen, Traumata oder familiäre Konflikte, sind von großer Bedeutung. Eltern sollten nach Therapeuten suchen, die in den relevanten Bereichen nachweislich Erfolge vorweisen können.

Therapeutische Ansätze: Es ist wichtig, dass die Methoden und Ansätze der Therapeutin mit den Bedürfnissen und Erwartungen der Familie übereinstimmen.

Wohlfühlfaktor: Kinder und Jugendliche müssen sich sicher und verstanden fühlen, um offen über ihre Gefühle und Probleme sprechen zu können. Dies erfordert von dem Therapeuten ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Geduld und Kommunikationsfähigkeit. Er sollte auch in der Lage sein, eine positive und schützende Atmosphäre in seinen Räumen zu schaffen. Außerdem sollten Vertrauen, Respekt und Empathie der Grundtenor jeder Sitzung sein, um die therapeutischen Ziele erreichen zu können.

Zugang und Verfügbarkeit (optional): Manchmal können die Lage der Praxis, die Verfügbarkeit von Terminen und die Kosten der Therapie den Therapieprozess erleichtern.

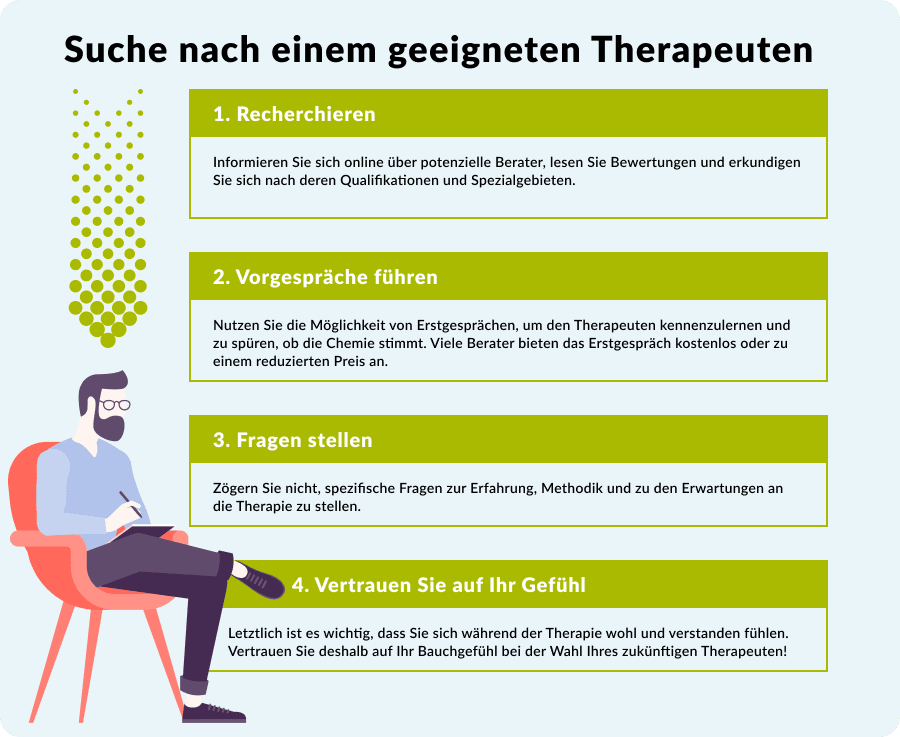

Wie gehe ich auf der Suche nach einem geeigneten Therapeuten vor?

Wie werden die Kosten für die Therapiesitzungen abgerechnet?

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat im Januar 2024 beschlossen, dass die systemische Therapie künftig auch für die psychotherapeutische Behandlung von Kindern und Jugendlichen als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung zur Verfügung steht.

Die systemische Kinder- und Jugendlichentherapie darf dann aber NUR von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten angeboten werden, die eine entsprechende Approbation und eine Zusatzqualifikation in systemischer Therapie besitzen.

Ein systemischer Therapeut, der als Heilpraktiker für Psychotherapie qualifiziert ist, hat in Deutschland verschiedene Möglichkeiten zur Abrechnung seiner Leistungen:

- Privatversicherte Patienten: Heilpraktiker können ihre Leistungen mit Patienten abrechnen, die privat versichert sind oder eine Zusatzversicherung für Heilpraktikerleistungen haben. Ob und in welchem Umfang die Kosten erstattet werden, hängt von den individuellen Vertragsbedingungen des Versicherten ab. Es ist ratsam, dass Patienten dies im Vorfeld mit ihrer Versicherung klären.

- Selbstzahler: Viele Patienten, die zu Heilpraktikern für Psychotherapie gehen, zahlen die Behandlung selbst. Heilpraktiker legen ihre eigenen Honorarsätze fest, die transparent gegenüber den Patienten kommuniziert werden sollten.

- Beihilfeberechtigte Personen: Beamte und andere beihilfeberechtigte Personen können ebenfalls die Kosten für psychotherapeutische Behandlungen durch Heilpraktiker erstattet bekommen – vorausgesetzt, die Behandlung ist in den Beihilfevorschriften abgedeckt. Die genauen Erstattungsbedingungen sollten vor Beginn der Therapie geklärt werden.

- Sozialleistungsträger (unter bestimmten Bedingungen): In Einzelfällen kann es sein, dass Sozialämter oder andere staatliche Stellen die Kosten für eine psychotherapeutische Behandlung durch einen Heilpraktiker übernehmen, wenn dies medizinisch notwendig und die finanziellen Mittel des Patienten nicht ausreichend sind. Dies bedarf einer individuellen Prüfung und Genehmigung durch die jeweilige Behörde.

Ausbildung zum systemischen Kinder- und Jugendlichentherapeuten

Wer systemischer Therapeut oder systemische Therapeutin für Kinder und Jugendliche werden will, der kann sich am Hamburger Institut für systemische Lösungen in drei Jahren ausbilden lassen.

Aufgabenfelder des systemischen Kinder- und Jugendlichentherapeuten

Systemische Therapeuten finden in verschiedenen Bereichen Beschäftigungsmöglichkeiten. Dazu gehören beispielsweise Familienberatungsstellen, Bildungseinrichtungen, soziale Einrichtungen (z. B. Jugendamt), Kliniken, Gesundheitszentren und Forschungseinrichtungen.

Ihre Aufgaben umfassen die Durchführung von Therapien und Beratungen, die Leitung von Präventionsprogrammen und die Unterstützung von Jugendlichen bei persönlichen, schulischen oder sozialen Problemen. Es ist auch möglich, eine eigene Praxis zu eröffnen und dort systemische Therapien für Kinder und Jugendliche anzubieten.

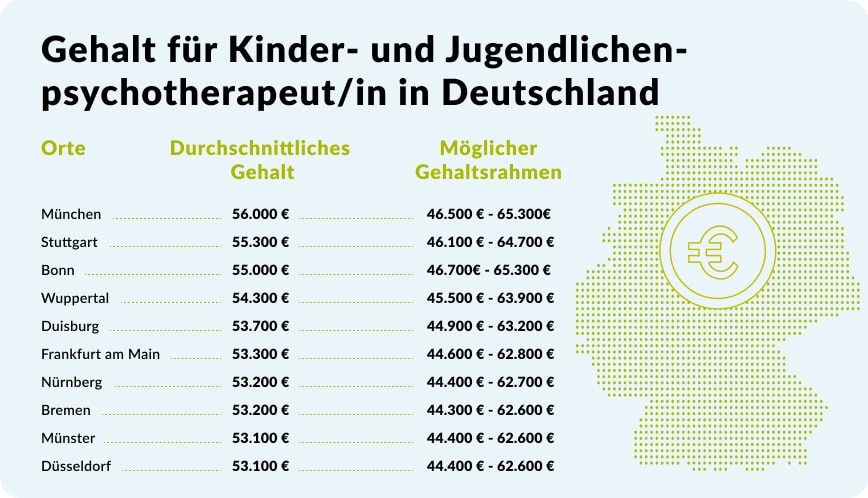

Gehalt

Das Gehalt einer systemischen Kinder- und Jugendtherapeutin kann je nach Erfahrung, Arbeitsort und Branche variieren. Generell haben Therapeuten mit spezialisierten Kenntnissen und Erfahrungen in einem bestimmten Bereich oft höhere Verdienstmöglichkeiten.

In der folgenden Tabelle sind die Gehaltsaussichten abhängig vom Beschäftigungsort dargestellt.

Sind Sie daran interessiert, systemischer Therapeut zu werden, oder möchten Sie Ihre beruflichen Fähigkeiten erweitern? Dann schauen Sie doch in unsere Ausbildungsprogramme.

An unserem Institut können Sie sich nebenberuflich innerhalb von zwei Jahren zum systemischen psychologischen Kinder- und Jugendlichenberater oder innerhalb von drei Jahren zum systemischen psychologischen Kinder- und Jugendlichentherapeuten ausbilden lassen.

* Wir bemühen uns um eine genderbewusste Sprache. Es ist uns ein Herzensanliegen und eine Selbstverständlichkeit, die Gleichstellung und Gleichwertigkeit aller Menschen jenseits ihres Geschlechtes zu achten und zu würdigen. Eine gendergerechte Sprache fördert die dafür wichtige Bewusstseinsbildung. Gleichzeitig ist uns eine nicht umständliche und verständliche Sprache wichtig. Deshalb nehmen wir uns im Dienste einer guten Lesbarkeit die Freiheit, mal generisch maskuline Bezeichnungsformen und mal generisch feminine Bezeichnungsformen zu verwenden, ohne eine zwanghafte Disziplin und ohne „demr Leserin“ Stolperkonstruktionen zuzumuten.